| |

|

|

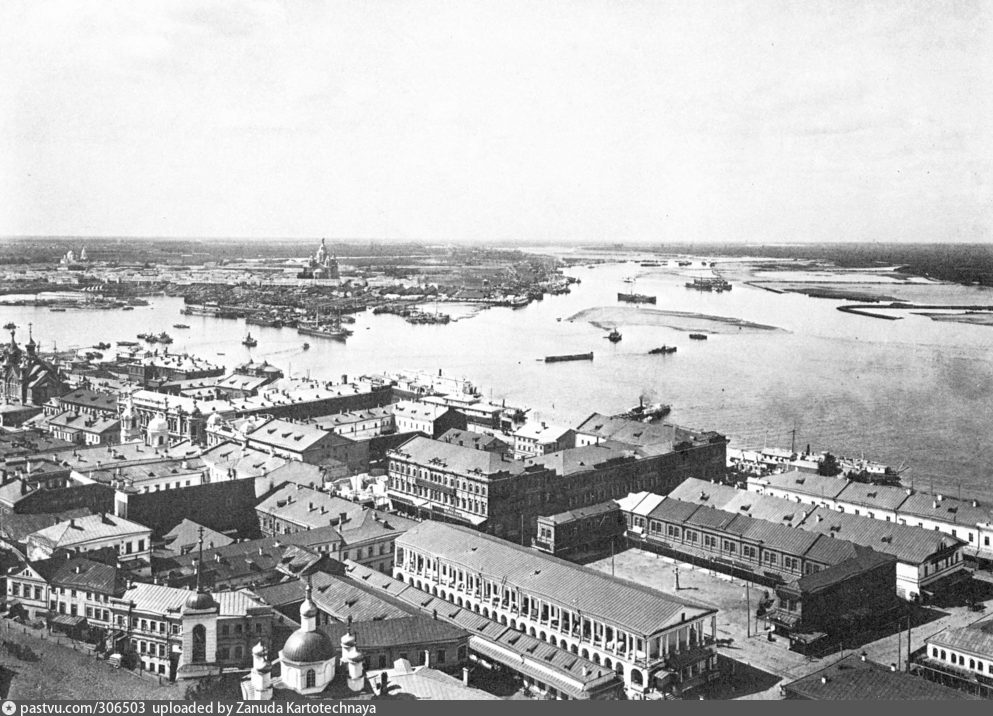

НИЖНИЙ НОВГОРОД Карта города: В полном размере: ссылкаОдин из крупнейших городов Европейской России, центр волжско-камского судоходства и место проведения крупнейшей в мире Макарьевской ярмарки располагается при впадении Оки в Волгу и разделён на три части: - Верхний Базар — часть города, расположенная на высоких (до ста метров) холмах по правой стороне Волги и Оки. К Верхнему базару примыкают слободы Фабричная, Печёрская и Солдатская; - Нижний Базар — часть города, протянутая под холмами вдоль берегов указанных рек, в которой располагается множество пристаней. К Нижнему базару примыкает слобода Благовещенская; - Кунавино (Макарьевская часть) — официально не входящее в границы города поселение, расположенное за Окой. Здесь расположен вокзал Московско-Нижегородской железной дороги. Эта часть непосредственно примыкает к расположенной на стрелке Волги и Оки Ярмарке, о которой рассказано ниже. Верхний и Нижний базары соединены семью съездами, двумя пешеходными спусками и двумя линиями электрического элеватора (фуникулёра). В летнее время Нижний Базар соединён с Ярмаркой плашкоутным мостом через Оку, разводимым на ночь, и линией электрического трамвая. Кроме этого, с Ярмарки до Нижнего базара можно добраться по реке на пароходах и частных лодках. ХРАМЫ И МОНАСТЫРИКак и любой русский город, Нижний богат соборами, церквями и часовнями. Перечислять их все нет смысла, остановимся лишь на двух главных соборах города. Спасо-Преображенский собор (Кремль) — кафедральный собор Нижегородской епархии. В нижнем храме собора расположена гробница Кузьмы Минина. Архангельский собор (Кремль) — древнейший храм Нижнего Новгорода, построенный в XIII веке и перестроенный в екатерининские времена. В храме находятся гробницы нижегородских князей, а также старинные иконы и иные церковные древности. Георгиевская церковь (Верхневолжская набережная) — находящаяся у одноимённого съезда каменная церковь, в настоящем виде существующая с петровских времён. В городе есть два мужских монастыря — Благовещенский и Печёрский Вознесенский, а также один женский — Крестовоздвиженский. Мощная девятиугольная крепость XIV века, расположенная непосредственно у съездов с верхней части города в нижнюю. В Кремле расположены губернаторский дом, примыкающая к нему канцелярия, здание присутственных мест, кафедральный собор и несколько других соборов и церквей, а также военный лазарет, Аракчеевский кадетский корпус, арсенал и манеж. Кроме того, в Кремле находится верхняя станция Кремлёвской линии элеватора (проходящей по подземному туннелю под стеной), а непосредственно у ней — конечная станция Кремлёвско-Монастырской трамвайной линии. Здесь же разбит Мининский сад, в котором находится один из двух нижегородских памятников купцу-патриоту — остроконечный гранитный обелиск. Алексеевская (Нижне-Благовещенская) — небольшая площадь на берегу Оки, на которую с одной стороны выходит ведущий на Ярмарку плашкоутный мост, а с другой стороны которой располагается нижняя станция Похвалинской линии элеватора. Здесь же находится Благовещенский мужской монастырь. Благовещенская — центральная площадь города, полукругом примыкающая к юго-восточной стороне Кремля. От площади радиусами отходят главные нижегородские улицы, в т. ч. Большая Покровка. Как и во многих губернских городах, на этой главной городской площади расположен памятник Александру II, установленный только в июне этого года. На площади также располагаются городская Дума, женская гимназия и коммерческое училище, а также гостиница «Россия», считающаяся одной из лучших в городе. Одной своей стороной площадь переходит в другую, называемую Семинарской, с которой открывается один из лучших в городе видов на Волгу и заволжскую сторону. Как следует из названия, на этой площади располагаются семинария и здание Духовной Консистории. Ковалихинская — площадь в непарадной части города, застроенной в основном одно-двухэтажными частными домами деревенского вида. Здесь располагаются начальное училище, уездное воинское присутствие, а также дровяной рынок, на который продавать дрова съезжаются крестьяне из окрестных уездов. Монастырская — площадь на окраине города, завершающая главную нижегородскую улицу Большую Покровку, выходящую к женскому Крестовоздвиженскому монастырю. Кроме него, на площади располагаются Вдовий дом, Убежище бедных детей и два водонапорных резервуара нижегородского водопровода. Новобазарная (Новая, Арестантская) — площадь, расположенная между Монастырской и Благовещенской и разделяющая Большую Покровку на две неравные части. На этой площади размещаются начальное училище, детский приют, церковь Иоанна Богослова, несколько присутственных мест, городская амбулатория, а также давший площади неофициальное название 2-й тюремный замок, также называемый Арестантскими ротами. Площадь служит местом пересадки между двумя линиями трамвая, а по средам на площади происходит базар, на котором торгуют в основном съестными продуктами и разной утварью. Новосенная — расположенная неподалёку от Новобазарной площадь, примечательная лишь тем, что по средам здесь также происходит базар, на котором торгуют сеном, овсом, мукой и другими продуктами сельского хозяйства. Острожная — площадь на краю города, которой завершается улица Варварка. Здесь помещаются Народный дом, казённый винный склад, а перед складом — 1-й тюремный замок. На этой площади оканчивается Кремлёвско-Острожская линия трамвая. По пятницам на площади проводится базар с теми же предметами торга, что и на Новобазарной. Софроновская — в нижней части города, в середине Рождественской улицы. Здесь разбит один из лучших в городе скверов, в котором находится изящный «Фонтан благотворителей». Одной стороной площадь выходит на Нижневолжскую набережную и пристани, на других же сторонах располагаются церковь Космы и Дамиана, Нижегородская биржа, а также крупнейший в городе Блиновский пассаж со множеством магазинов, банками, телеграфной конторой и представительствами торговых фирм. Всё это делает площадь и сквер при ней излюбленным местом прогулок нижегородцев самого разного сословия. С пристани у этой площади отходят пароходы городского сообщения на Ярмарку и в заволжское село Бор. Театральная — небольшая площадь близ Кремля, которую пересекает Большая Покровка. Как следует из названия, на площади располагается Николаевский городской театр. Большая Покровская (Верхний базар) Главная улица города, тянущаяся от Кремля до Монастырской площади на окраине города, пересекая Театральную и Новобазарную площади. На этой улице располагаются городской театр и государственный банк, а в переулке близ неё — дворянское собрание. Варварская (Верхний базар) Менее парадная по сравнению с Большой Покровкой улица, также отходящая от Кремля и тянущаяся до Острожной площади. На этой улице расположен Дом Трудолюбия (ночлежка и работный дом), а также Александровский дворянский институт. Рождественская (Нижний базар) Главная улица Нижнего базара, пересекающая Софроновскую площадь. Здесь, в непосредственной близости от волжских пристаней, располагаются различные гостиницы и рестораны, магазины и отделения контор. Верхневолжская набережная (Верхний базар) Променад, тянущийся над спускающимся к Волге почти стометровым откосом. Здесь располагаются дома богатейших дворянских и купеческих семейств Нижнего Новгорода. С набережной открывается великолепный вид на Заволжье. Нижневолжская набережная (Нижний базар) Тянущаяся по берегам Волги и Оки набережная, на которой располагаются городские пристани и склады. Кроме того, здесь же находится внушительное здание Красных казарм нижегородского гарнизона. Бульваром несколько самонадеянно называется горожанами аллея, тянущаяся с наружной стороны восточной, южной и западной частей кремлёвских стен. С западной части, идущей над Зеленским съездом, открывается прекрасный вид на Ярмарку и местности за Волгой и Окой. Александровский сад — разбитый на откосе между верхней и нижней волжскими набережными обширный парк длиной около 2,5 км и шириной в несколько аллей. В специально устроенной беседке по праздничным дням играет военный оркестр. Как и с бульвара, из сада открывается великолепный вид на Заволжье. Мининский сад — расположен в Кремле, близ соборов, кадетского корпуса и лазарета. Здесь располагается памятник гражданину Минину и верхняя станция Кремлёвской линии элеватора. К услугам гуляющих многочисленные скамейки и два павильона с фруктовыми водами и мороженым. Чернопрудский сад — разведённый вокруг одноимённого пруда в центре верхней части города (перекрёсток Ошарской, Осыпной и Алексеевской) сад с фонтаном, где по праздникам иногда играет военный оркестр. Кроме указанных выше, в городе разбито ещё несколько небольших садов и скверов. ТрамвайВ городе имеется три линии электрического трамвая: две (Острожно-Похвалинская и Кремлёвско-Монастырская) в верхней части, одна, отдельная от прочих, Нижнебазарная, в нижней, с заходом через плашкоутный мост на Ярмарку (трамвай именно этой линии показан на фото выше). В летний период плата за проезд на первых двух линиях составляет 5 копеек с правом пересадки. Плата за проезд по Нижнебазарной линии составляет 5 копеек за остановку (всего остановок три — вокзал, Похвалинский элеватор и Кремлёвский элеватор). В период ярмарки трамвай ходит с 7 утра до 1 часа ночи. Элеватор (фуникулёр)Между конечными станциями верхнебазарных линий трамвая и станциями нижнебазарной линии проложены элеваторы, плата за проезд по которым составляет 5 копеек. ИзвозчикиДля легального занятия извозом требуется регистрация в Городской управе, где извозчику, в зависимости от качества выезда, выдают знак белого или красного цвета. Проезд на извозчике со знаком белого цвета примерно на 1/5 дороже, чем на извозчике с красным знаком. Такса на проезд (посуточный, почасовой или от одной точки города в другую) установлена городской управой и печатается в газетах и путеводителях большой таблицей. При наличии у коляски кожаного верха сверх платы взимается 5 копеек, резиновых шин — 10 копеек, за проезд в парном экипаже взимается двойная плата, за найм кареты — по соглашению. За проезд в ночное время плата устанавливается по соглашению, но не сверх двойной таксы. Ломовые извозчики берут полуторную таксу по сравнению с таксой легковых извозчиков с белым знаком. ПароходыДля переправы через Волгу и Оку действуют небольшие пароходы и паромы Русского пароходного общества, курсирующие от пристаней на восточной окраине города по Волге к Софроновской пристани в центре Нижнего Базара, а оттуда до Петербургской пристани на Ярмарке и села Бор на другой стороне Волги. Проезд в салоне первого класса — 10 копеек за остановку, на палубе — 5 копеек. Пригородное железнодорожное сообщениеНа близлежащие к Нижнему Новгороду станции Московско-Нижегородской и Тимирязевской линий можно уехать как нескорыми междугородними поездами (о них см. ниже в разделе «Междугороднее сообщение»), так и специальным дачным до Гороховца. РечноеВ период навигации Нижний Новгород сообщается водным путём с Рязанью вверх по Оке, с Тверью вверх по Волге, с Астраханью вниз по Волге и с Пермью по Волге и Каме, а также со всеми крупными и самыми заштатными городами по течению этих рек. Нижний Новгород — крупнейший центр волжско-камского судоходства, здесь имеют собственные пристани и конторы все волжские пароходные общества, в т. ч. «Кавказ и Меркурий», «Самолёт», «По Волге» и прочие. ЖелезнодорожноеНижний Новгород связан ветками железной дороги с Москвой и станцией Тимирязево (на юге Нижегородской губернии) Московско-Казанской железной дороги. До Москвы с вокзала в Кунавино ежедневно ходят три поезда — скорый (9,5 часов в пути), почтовый (14,5 ч.) и товаро-пассажирский (18 ч.). До Тимирязево со станции в Нижнем базаре на берегу Оки, с кунавинской веткой не связанной, ходит один почтово-пассажирский поезд. Коммерческий (Грузинский пер., д. Ермолаевой) — открыт ежедневно с 18:00 до 1:00. Вход только для членов, избрание по рекомендации двух членов клуба, членский взнос — 11 рублей. В зале клуба проводятся концерты и лекции.

Всесословный (Алексеевская ул., д. Торсуева) — открыт ежедневно с 10:00 до 1:30. Вход только для членов, избрание по рекомендации двух членов клуба, членский взнос — 6 рублей в год. Лучшая в городе библиотека, небольшая сцена, на которой выступают любители. Проводятся семейные и дамские вечера, а также маскарады.

Торгово-промышленный (Кунавино, Александровская ул., 90) — открыт до 1:30, имеет небольшую сцену. Членский взнос — 5 р.

Военно-офицерское собрание (Кремль, быв. Белые казармы).

Городской Николаевский театр (Б. Покровка) — зрительный зал разделён на партер, бельэтаж (ложи) и амфитеатр, театр оснащён электрическим освещением.

Народный дом (Острожная пл.) — благотворительный театр и концертный зал, принадлежащий Обществу распространения начального образования в Нижегородской губернии. Зрительный зал разделён на партер, амфитеатр и галерею, лож не предусмотрено. Цены значительно ниже, чем в Николаевском театре.

В городе около 60 гостиниц.

В Нижнем базаре:

- «Биржевая» в пассаже Блинова, на Рождественской улице, вблизи Софроновской площади;

- «Петербург», на Рождественской ул.;

- «Большая Нижегородская», на набережной Оки;

- «Коммерческие номера», на набережной Оки и Рождественской ул.;

- «Соболевская», на Рождественской ул.;

- две гостиницы Обжориных:

- на Рождественской ул.

- на набережной Оки.

В Верхнем базаре:

- «Россия», на Благовещенской площ.;

- «Почтовая», Чернопрудский пер.;

- «Большая Московская» на Благовещенской площ.;

- «Алексеевская», на Алексеевской ул.;

- Никанорова, на Бол. Покровской;

- две гостиницы Петрова;

- на Осыпной ул.;

- на Алексеевской ул.;

- «Восточный базар», в Смирновском саду.

Цены на номера колеблются от 1 до 10 руб. в зависимости от удобства и комфорта, а также от времени года. Во время ярмарки номера дороже.

Большинство ресторанов находятся при гостиницах. Прекрасно и сравнительно недорого кормят на пароходах, которых по несколько всегда бывает у пристаней и где можно позавтракать, пообедать и поужинать.

Для убывающих из Нижнего по реке предусмотрена особая услуга: приобретшие пароходный билет путешественники могут до отбытия бесплатно проживать на пароходе или, в его отсутствие, в особых комнатах, имеющихся в каждой пароходной конторе. Город разделён на четыре полицейских части:

- первая Кремлёвская (депо на Новобазарной пл.) — включает южные районы;

- вторая Кремлёвская (депо на Троицкой пл. в конце Бол. Печёрской ул.) — включает северо-восточные районы;

- Рождественская (депо в Кремле) — включает Нижний базар и небольшую северо-западную часть Верхнего;

- Макарьевская (депо в Кунавине, на углу Московского шоссе и 1-й Сибирской ул.) — включает всю заокскую часть, исключая Ярмарку, где действует собственная полиция.

Кроме того, в городе также действует речная полиция, имеющая в своём распоряжении колёсный пароход, три винтовых баркаса и один винтовой катер. В городе имеется три почтово-телеграфных конторы:

- № 1 на Благовещенской пл.;

- № 2 на Софроновской пл. в Блиновском пассаже;

- № 3 в Кунавино на Напольно-Вокзальной ул.

На Жуковской ул. в д. Стогова находится станция междугороднего телефона.

|

|

1 |

|

|

|

ЯРМАРКА План ярмарки: Ярмарка проходит на обширном низменном участке близ стрелки Волги и Оки. Ведётся торговля всевозможным товаром, от чугуна до ювелирных изделий Фаберже, доставляемым на Ярмарку из пределов России и из-за границы — в основном из Средней Азии, Персии и Китая. В прежние годы заключённые на ярмарке сделки определяли цены на железо, пеньку, чай и прочие товары на год вперёд. С развитием железных дорог значение ярмарки несколько упало, но она остаётся крупнейшим событием подобного рода не только в России, но и во всём мире. Начинается ярмарка 15 июля церемонией торжественного поднятия флагов — российского и ярмарочного — на флагштоках близ Главного дома, крестным ходом и молебном в Александро-Невском соборе. После открытия в квартиры в Главном доме переезжает нижегородский губернатор, на время ярмарки получающий полномочия генерал-губернатора. Первые недели после открытия на ярмарке ведётся в основном розничная торговля, постепенно сменяющаяся мелкооптовой и, ближе к августу, крупнооптовой, проводимой тузами российского купечества и промышленности, съезжающимися на ярмарку ближе к закрытию. Помимо купцов, на ярмарку также прибывает огромное число лавочников, приказчиков, маклеров, нотариусов, уличных торговцев, цирюльников, подённых рабочих, барышень-арфисток, нищих и иного люда со всей России и из-за её пределов, так что в разгар ярмарочного сезона население Нижнего Новгорода возрастает почти втрое. Официально ярмарка прекращает работу 25 августа, но на деле торговля, постепенно затихая, продолжается до десятых чисел сентября. По завершении последних операций ярмарочный комплекс приходит в запустение, в коем и пребывает до начала следующего лета, когда первые рабочие и приказчики начинают приводить его в порядок к следующей ярмарке. Организация ярмаркиПредседатель ярмарочного комитета утверждается министром внутренних дел по согласованию с министром торговли и промышленности, а члены комитета утверждаются губернатором. Ярмарочное самоуправление действует на основании Правил для Нижегородской ярмарки, внесённых отдельной статьёй в Торговый устав Российской Империи. Фактическая самостоятельность ярмарочных властей от губернских во многом зависит от личностей председателя комитета и губернатора: так, в течение долгих лет управлявший Нижегородчиной губернатор Баранов держал ярмарку в ежовых рукавицах, а его преемник Унтербергер, напротив, превратился в «князя Монако» при председателе комитета Савве Морозове. С 1903 года по настоящее время ярмарочный комитет возглавляет Пётр Михайлович Калашников, владелец московского торгового дома по продаже часов. Самостоятельностью председатель комитета не отличается и покорно следует за губернскими властями, проявляя инициативу лишь в благотворительных начинаниях. Охрану порядка обеспечивает особая ярмарочная полиция, составляемая из городовых и околоточных, командированных на ярмарку с разных городов Нижегородской и окрестных губерний. Ввиду большого числа лёгких деревянных построек на ярмарке строго запрещены курение и керосиновое освещение (все здания освещаются электричеством). Разумеется, эти запреты повсеместно нарушаются. ХРАМЫСтароярмарочный (Спасский) соборРасположенный за Китайскими рядами собор, построенный архитектором Монферраном в начале XIX века. Новоярмарочный (Александро-Невский) соборРасположенный почти на самой стрелке Волги и Оки собор, построенный в середине XIX века и сейчас ставший главным собором ярмарки, где проходят официальные молебны в честь её открытия и закрытия. Также на территории ярмарки действуют армянская церковь и мечеть. Главный домГлавное административное здание ярмарки, самый роскошный пассаж и место проведения официальных мероприятий. Нижний этаж приспособлен под магазины, торгующие первосортным товаром: лучшими персидскими коврами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями. На втором этаже располагаются Гербовый зал для собраний, квартиры губернатора и председателя ярмарочного комитета, канцелярия губернатора, ярмарочная контора, почтово-телеграфное отделение, сберегательная касса, управление ярмарочной полиции и др. административные учреждения. В течение всей ярмарки в Главном доме играет военный оркестр, ввиду чего в это время здание всегда переполнено посетителями — не столько покупателями, сколько праздношатающейся публикой. Закрывается Главный дом в 10 вечера. Бразильский пассаж (он же Пассаж детских приютов)Располагается между Бетанкуровской набережной и 2-й Мининской, напротив Большого Ярмарочного театра. Здесь располагаются лавки и магазины средней категории, торгующие самым разным товаром — в основном москательным и галантерейным. Пассаж известен как Бразильский, т. к. здесь одно время проходила выставка бразильских сортов кофе. В нём помещается около 90 лавочек вдоль боковых стен и частью посередине. В ярмарочное время в пассаже играет военный оркестр. Пассажи речного училища (они же Бубновские) Здание слева. Два деревянные пассажа близ Главного дома между Александро-Невской и Царской улицами, в которых ведётся торговля в основном дешёвым товаром: екатеринбургскими платками, вологодским кружевом, игрушками и проч. Вдоль боковых стен устроены лавочки, доход от сдачи которых поступает на содержание Речного училища. Между пассажами устроен небольшой навес, под которым в ярмарочное время играет Оркестр убежища для бедных детей. Александро-Невская улицаГлавная улица Ярмарки, тянущаяся вдоль Оки от Кунавина мимо Главного дома до Александро-Невского собора. Здесь располагаются самые разные магазины, рестораны, трактиры, гостиницы и меблированные комнаты. Китайские рядыРасположенные близ Староярмарочного собора торговые павильоны, в которых, как следует из названия, торгуют гости из Поднебесной — в основном чаем, шёлком и всем прочим, чем богат Китай. Гребневские пескиСоединённый с ярмаркой мостами и веткой железной дороги остров на Оке, на котором в основном размещаются склады, конторы и пристани оптовых торговцев железом и чугуном, а на южном мысу острова — торговцев рыбой. В описываемое время, с развитием железных дорог и потерей значения волжско-камского водного пути, торговля железом на Песках постепенно сходит на нет. Прочие улицы и рядыО том, какого рода торговля ведётся в Колокольном или Каретном ряду, на Платочной улице или Модной линии, можно легко догадаться. На остальных улицах ведётся торговля самым разным товаром, а лавки часто соседствуют с трактирами, меблированными комнатами, маклерскими и нотариальными конторами и отделениями банков. Ярмарочный театрГлавный ярмарочный театр по размерам куда превосходит городской и вмещает до полутора тысяч человек. Театр не отличается роскошью ни наружной, ни внутренней отделки. Убранству соответствует и репертуар — здесь дают в основном оперетты и прочие представления, рассчитанные на невзыскательную публику. Помимо обычных билетов в ложи, бельэтаж и партер, продаются и «билеты стоя». Цирк братьев НикитиныхСамое популярное на ярмарке заведение, предлагающее представления акробатов, дрессированных зверей, а также пантомимы и феерии, зачастую и не без скабрезностей, зато с бенгальскими огнями. При цирке располагается зверинец. Самокатские площадиМесто с ближней к Главному дому стороны протоки, соединяющей Бетанкуровский канал с Мещерским озером, называется Старо-Самокатской площадью; за протокой находится Ново-Самокатская площадь. Обе они принадлежат к числу сугубо злачных мест ярмарки. По словам Владимира Гиляровского, «"Самокаты" — это гнёзда такого разврата, который едва ли мог существовать когда-нибудь и где-нибудь, кроме нижегородской ярмарки». Площади названы по каруселям («самокатам»), расположенным на Старо-Самокатской площади. На самой этой площади располагаются увеселительные заведения низшего разбора: зверинцы, клоунские шатры, цирки уродов, балаганы, силомеры, трактиры, игорные дома и притоны. Вечерние посещения сего злачного места отнюдь не безопасны как для кармана, так и для здоровья, а подчас и жизни посетителей. На Ново-Самокатской площади располагается сад-театр «Фоли-Бержер», увеселительное заведение чуть более высшего порядка, обыкновенное местопребывание скабрезных опереток и выделяющееся «общим стилем посетителей, специалистов по вопросам об этуалях». На пустыре за площадью, на берегу излучины Бетанкуровского канала располагаются Канатовские и Бобиковские бани — также места скверной репутации. Более десяти лет ярмарочные и губернские власти с разной степенью успеха боролись с содомом, царящим на «Самокатах»: одной из этих мер было полное запрещение женских хоров, выступлений «арфисток» и прочих «этуалей». Запрет держался до прошлого года, когда после провальной, тревожно, хмуро прошедшей в революционный год ярмарки новый губернатор Фредерикс решил отвлечь ярмарочный люд от революционных настроений, не только отменив запрет на «арфисток», но и открыв на ярмарке указанное ниже заведение. Артистический клубОткрытый только в этом году по личной инициативе губернатора Фредерикса вертеп, расположенный в помещении одного из народных театров, где на «великолепно обставленной сцене» происходят «неистовое чертоплясие и всякие соблазны вплоть до пляски живота включительно». В двух больших залах помещается игорное заведение с рулетками и картами; также имеется ресторан. Азиатский переулок, Оренбургская и Уральская улицыПримыкающие к «Самокатам» трущобы ярмарки, небезопасные не только по ночам, а подчас и днём. Здесь также располагаются третьесортные кабачки, открытые до часу ночи, а также дешёвые бани, под вывеской которых скрываются бордели. Прибывающие на ярмарку гости имеют в распоряжении обширный выбор мест ночлега — от дорогих гостиниц до съёмных углов на «Самокатах». Приказчики и владельцы лавок и магазинов проживают в комнатах, расположенных над своими лавками; артельный люд, приходящий на ярмарку из поволжских деревень, — в общежитии «Вятское подворье», либо в Кунавине и окрестных деревнях; мелкие маклеры, нотариусы и небогатые гости ярмарки — в меблированных комнатах, иные же предпочитают жить в Нижнем и приезжать на ярмарку из города. Для неимущих, которых на ярмарке обычно в избытке, на Оренбургской улице открыты два бесплатных ночлежных приюта — Игнатьевский и Уральский. Игнатьевский ночлежный приют. Некоторые ярмарочные гостиницы: - Перлова, на Московской ул.; - «Соболевское подворье», на Московской ул.; - «Московские номера», на Царской ул.; - «Нижегородско-Коммерческие номера», на Нижегородской и Александро-Невской ул.; - «Волжско-Камское Подворье», на Бетанкуровской набережной; - «Московское подворье», на Театральной площади; - «Старо-театральные номера», у Ярмарочного театра; - «Россия», на Театральной площади. Сибирская пристаньГлавная грузовая пристань Ярмарки, находящаяся на берегу Волги. Здесь имеют конторы и склады все волжско-камские пароходные общества. К пристани подведена отдельная ветка железной дороги. Петербургская пристаньПристань на окском берегу от стрелки до плашкоутного моста, где также располагаются некоторые конторы и склады, но куда, в дополнение к грузовым, приходят и пассажирские пароходы из города, а подчас и междугородние. Здесь же по ночам, когда мост разводится, всегда можно найти лодочника-«мартышку», за умеренную плату готового перевезти пассажира на другой берег Оки. Плашкоутный мостМост, связывающий Кунавино и Ярмарку с городом. По мосту проложена линия электрического трамвая. Каждую ночь с 2 до 6 часов мост разводится для пропуска судов и барж.

|

|

2 |

|

|

|

— Анархизм?… Экое слово… Вот за этот костюм плочено двести рублей, а дети копеечку просят. Это как? Борис Савинков, «Конь бледный» А вот двести рублей, — действительно, насколько это много? Как можно приблизительно пересчитать цены 1906 года в современные деньги? Простейшим способом определить такой курс было бы пересчитать цену золота, в котором были номинированы тогдашние рубли, по нынешнему курсу, и пересчёты, сделанные подобным образом, можно встретить в интернете — например, здесь: ссылкаЕсли считать таким образом, то один дореволюционный рубль будет равен 1700 рублям ноября 2017 года. Однако, простой путь в данном случае не есть правильный. Золото — спекулятивный товар: цена его за последние годы и значительно падала, и так же значительно росла, и довольно очевидно, что цена золота по отношению к другим товарам сейчас заметно отличается от той, что была 111 лет назад. Другой способ более замысловат: можно взять курс тогдашнего рубля к доллару (в 1906 году также номинированному в золоте), а затем найти, насколько доллар подешевел за прошедшие 111 лет — подобные калькуляторы в интернете есть ( ссылка). Выходит, что если один доллар 1906 года равен 26 долларам 2017 года и приблизительно двум золотым рублям, рубль 1906 года ≈ 800 рублей 2017 г.Если сделать тот же пересчёт по британскому фунту (попробуйте сами: ссылка), соотношение получается похожим — 1 рубль 1906 года к 936 рублям 2017 г. По ощущениям, это гораздо больше похоже на правду. Действительно, такой курс можно проверить эмпирически, сопоставляя цены на товары и услуги и зарплаты 1906 года с теперешними. Порывшись по разным статьям, старым газетам и путеводителям, я пришёл к выводу, что примерный курс рубля 1906 года к рублю 2017 года удобно принять как 1:1000.При этом следует особо оговорить, что этот курс очень условен и во многих случаях завышен: точнее, наверное, брать курс где-то 700—800 теперешних рублей за один царский, а в некоторых случаях и вовсе 500. Однако, по курсу 1 к 1000 удобно считать — к ценам в копейках прибавляете нолик и получаете нынешние рубли, к ценам в рублях — три нолика. Не настаиваю на этом курсе — каждый пусть решает сам. Ниже я приведу некоторые примеры цен и зарплат начала ХХ века в России, а вы уж сами смотрите. Например, возьмём меню парохода волжской компании «Надежда».  Кстати, а вот почему окрошка и ботвинья в этом меню проходят по разделу «Горячее»? Вот тайна истории. Но это для буржуев, путешествующих первым или вторым классом. Приобретшим же билет IV класса — на палубе, без места, — пассажирам предлагалось куда более скудное меню: А вот взглянем на таксы нижегородских извозчиков. Они, правда, за 1903 год, но, надо думать, за несколько лет не сильно поменялись. Сравнивать их с современными расценками, например, «Яндекс.Такси», можно не для всех маршрутов: так, ввиду отсутствия современных мостов через Оку путь с вокзала к Кремлю был значительно длинней. Но маршрут от вокзала до Сибирской пристани (сейчас — район строящегося стадиона) мало изменился. Его и возьмём для сравнения. В 1903 году такая поездка — в летнее время, на извозчике с худшим выездом, — стоила 20 копеек, в 2017 году на такси эконом-класса Яндекса — 126 рублей. Как видим, тут цены верней пересчитывать не как 1:1000, а как 1:600. Можно посмотреть и зарплаты. Так, например, по данным книги «Революционное движение в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии в 1900—1917 г.» медианная месячная зарплата рабочего в 1901 году в губернии составляла 24 рубля, чернорабочего горных заводов Ардатовского уезда — 15 рублей, квалифицированного рабочего модельного цеха Сормовского завода — 40—50 рублей. Если же обратиться к людям, зарабатывающим совсем иным способом, то из денежных ведомостей Охранного отделения очевидно, что большинство секретных сотрудников охранки за свой труд осведомителя получали, как правило, от 10 до 50 рублей в месяц, и лишь единицы — от 100 рублей и больше. Триста рублей в месяц — уже почти недосягаемый предел провокаторского благополучия. Филёры получали и того меньше — в зависимости от часов работы, от семи до тридцати рублей в месяц. Впрочем, они активно завышали свои расходы и так добивались приемлемого за свой тяжёлый и неблагодарный труд заработка. А вот начальник Нижегородского сыскного отделения в те же годы получал со столовыми и разъездными деньгами примерно 140 рублей в месяц. Что же до проживания, то рабочий Сормовского завода мог снять комнату рядом с заводом за 3—4 рубля в месяц, угол — за 1,5 рубля. Угол на «Самокатах» стоил несколько дороже — от трёх рублей за месяц. Остановиться во второсортной ярмарочной гостинице в сезон стоило 1,5 рубля за ночь, номер же в лучшей нижегородской гостинице «Россия» на Благовещенской площади мог сдаваться от 10 рублей за ночь и выше. Сами судите, уместно ли пересчитывать такие суммы как 1:1000, как 1:500 или, может, как-то посередине. Ну и наконец, для сравнения, несколько цитат из произведений русской литературы, либо написанных в начале ХХ века, либо повествующих об этом времени: — Жизнь становится дороже, оттого и люди злее. Говядина второй сорт — четырнадцать копеек фунт, хлеб опять стал две с половиной…Максим Горький, «Мать» На дворе — одиннадцать лошадей; а на стойле — сивый жеребец, злой, тяжелый, гривастый, грудастый, — мужик, но рублей в четыреста: отец аттестат имел, полторы тысячи стоил. На четвертой станции он слез и нанял подводу. Мужики-извозчики просили сперва семь рублей - до Казакова было двенадцать верст, — потом пять с полтиной. Наконец, один сказал: «Трояк отдашь — повезу, а то и язык трепать нечего. Нынче вам не прежнее…» Но не выдержал тона и прибавил привычную фразу: «Опять же корма дорогие…» И повез за полтора. Иван Бунин, «Деревня» (об убогом чердачном помещении на окраине столицы, сдаваемом помесячно)— Сколько вы платите за помещение?

— Двенадцать рублей; нет, позвольте — с полтиною. Андрей Белый, «Петербург» (о несправедливо заниженном жаловании батрака)— Три рубля пятьдесят копеек за два каторжных месяца!.. У, морда твоя бессовестная! Пустите меня до этой сволочи! Будьте людьми, пустите меня до него: я из него душу выниму! Дайте мне спички, пустите меня до соломы: я им сейчас именины сделаю... Ох, нет на тебя Гришки Котовского, гадюка! — Возьмем рыбака. Что делает рыбак? Ловит рыбу. Наловит и идет на привоз. И сколько ж ему, например, дают на привозе за сотню бычков? Тридцать-сорок копеек!

Матрос остановился и посмотрел вокруг.

— Еще спасибо, если дадут тридцать, — сказал похожий на дедушку старик, прилегший на носу неуклюжей шаланды «Дельфин». — Я позавчера принес четыре сотни, а она мне больше как по двадцать пять не хочет платить, хоть ты что! И тут же их сама продает по восемь гривен. Валентин Катаев, «Белеет парус одинокий» [Брат Родя рассказал Ларе], что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роде и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги третьего дня он проиграл до копейки.

[…]

– Смыл кровью… Честь юнкерского мундира, – с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. – […] Да ну тебя к черту. Стреляйся, пожалуйста. Какое мне дело? Сколько тебе надо?

– Шестьсот девяносто с чем-то рублей, скажем, для ровного счета, семьсот, – немного замявшись, сказал Родя.

– Родя! Нет, ты с ума сошел! Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл семьсот рублей? Родя! Родя! Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек вроде меня может честным трудом выколотить такую сумму?Борис Пастернак, «Доктор Живаго»

|

|

3 |

|

|

|

Максимализм, экспроприации, кумовство. Краткий курс.Чтобы понять, кто такие максималисты и почему они решили в 1906 году отколоться от ПСР, можно говорить о теории и программе. Но лучше говорить о деньгах. Бабло и кагалВ описываемое время львиную долю денег на содержание ПСР выделял московский чайный магнат Давид Высоцкий.   Между прочим, фирма до сих пор существует в Штатах Ситуация, когда капиталист выделяет большие деньги революционерам, до октября 1905 года была обычной: капиталистам нужны были парламент, свободы, в идеале — буржуазная республика, и они видели, что если кто-то может прогнуть под себя царя, так это вот эти бешеные ребята с бомбами и листовками. Ну а что они выступают за всякие социалистические глупости — это не страшно: когда речь дойдёт до этих требований, мы инвестировать прекратим, а без нас эти бунтари быстро сдуются. И действительно, после царского Манифеста 17 октября 1905 года, который в целом дал буржуазии то, чего она добивалась, спонсорский пыл поугас. Неудача ноябрьских забастовок и декабрьских восстаний 1905 года связана во многом с тем, что революционеры по инерции продолжали рассчитывать на поддержку капиталистов, а выяснилось, что за восьмичасовой рабочий день капиталисты бороться не готовы (сюрприз!), да и свержения самодержавия уже не требуют, удовлетворившись дарованием свобод и парламента. Впрочем, Давид Высоцкий в этом отношении отличался от остальных капиталистов — кажется, он искренне ненавидел царизм (сложно обвинять в этом еврея) и продолжал спонсировать ПСР до 1910 года. Во всяком случае, в 1906 году ПСР существовала во многом на деньги Высоцкого. Можно ли было называть ПСР его карманной партией или нет — вопрос сложный, но о том, какое влияние он имел на неё, говорит хотя бы состав высшего партийного руководства: братья Гоцы, Гершуни, Аргунов, Зензинов, Фондаминский, — все эти люди связаны с Давидом Высоцким либо кровным, либо сводным родством. Слово «кагал» может прозвучать грубо, но иначе не назвать. Спонсор накладывал ограничения и на демократическую структуру партии: так, важные посты в комитетах разного уровня распределялись по назначению сверху, автономия комитетов была условной — Центральный комитет мог рассылать местным комитетам директивы, содержание которых не оговаривалось на съездах. Это немало раздражало партийцев. Доходило до того, что партия распределяла литературу, средства и оружие в первую очередь комитетам, во главе которых стояли свои человечки — а кому не нравится, тот может сидеть на голодном пайке. Хуже всего было в Москве, где делами партии Давид Вульфович поставил заниматься своего сына Александра, которому в 1905 году было всего 24 года. И, если в снабжении средствами эмигрантских и иных российских организаций Давид Вульфович всё же соблюдал известную деликатность, то Александр Давидович в Москве вёл себя совсем уж беззастенчиво, заявляя партийцам с непосредственностью испорченного деньгами мажорчика, что они тут все живут на счёт его папаши, а раз так, то, когда он говорит прыгать — ну, вы в курсе. Это называлось «генеральством». «Генералов» не любили: Рядовой эсер:

— Эй, а вы там в руководстве не офигели ли? Мы вообще-то в революцию пошли не затем, чтобы перед начальством пресмыкаться — если б я хотел пресмыкаться, я бы в какой-нибудь департамент поступил! Мы тут, как-никак, каждый день рискуем оказаться на каторге или виселице, и всё-таки хотелось бы, чтобы у нас тут в революции были свобода, равенство и братство, а не вот это всё.

Партийный генерал:

— Кто партию обедает, тот её и танцует, лол. Кстати, прыгни.Террор и теорияНельзя сказать, в какой мере радикальность программы ПСР урезалась по требованию спонсоров, а в какой — по личным убеждениям голосовавших за неё членов съездов. Однако, на протяжении всей Первой революции ПСР открещивалась от радикальных требований и действий, таких как аграрный террор. «Аграрный террор» — это не когда крестьянин кидает бомбы, а когда он сгоняет помещика с его земли. Малоземелье было главной проблемой крестьян в Европейской части России: крестьянам приходилось отдавать львиную долю заработка на арендные платежи помещикам, которые могли даже не жить на землях, сдаваемых внаём. Поэтому ещё с 1902 года в России то и дело вспыхивали, а в 1906 году по-настоящему заполыхали аграрные беспорядки, как правило выражавшиеся в поджогах помещичьих усадеб, потравах лугов, самовольной вырубке лесов. Стоит подчеркнуть: это было не спонтанными проявлениями злобы, а рациональной тактикой — если разрушить усадьбу помещика и вообще испортить ему жизнь, то вероятно, что он продаст эту землю или уж во всяком случае перестанет жить под боком, ослабив контроль над своими землями. Самого помещика или его управляющего при этом убивать даже необязательно (хотя случаи бывали) — достаточно прогнать их взашей. Кроме аграрного террора, существовал и фабричный — насильственные действия рабочих против руководства своих предприятий с целью добиться прибавок и улучшения условий. Фабричный террор был более всего распространён в западных областях России, в особенности в Белостоке среди еврейского пролетариата. И, если неприятие фабричного террора ПСР ещё как-то можно было оправдать с точки зрения идеологии, то отрицание аграрного террора партией для многих эсеров звучало просто оксюмороном — партия, провозглашающая себя крестьянской, выступающая за передачу земли в общественную собственность, не поддерживает требований крестьян! Вот свергнем царя, — говорили партийные генералы, — вот проведём Учредительное собрание, социализируем землю, тогда и жечь ничего не придётся. А просто так жечь, это беспредел. Просто так жечь усадьбы нехорошо. Рядовой эсер:

— Что значит «нехорошо»? Мы вообще крестьянская партия или кто? Крестьяне по собственному почину начинают бороться за право использовать землю — а я напомню, что у нас в программе записано, что земля принадлежит тем, кто её обрабатывает, — и чего мы как партия стоим, если мы им это запрещаем?

Партийный генерал:

— Ну да, ну да. Сегодня ты усадьбу сжёг, а завтра что — чайную фабрику? Не-не-не, если хочешь бороться за право своё, можешь убивать царских сатрапов, у нас и БО на это есть. А жечь усадьбы и тем более фабрики — этого не надо. Кстати, прыгни.ЭкспроприацииЭксы — тяжёлый вопрос для любой революционной партии. С одной стороны, экс — самый быстрый способ пополнить партийную кассу, никому не становясь обязанными; с другой, экс всегда деморализует членов партии, роняет её образ в глазах общества и ставит революционеров на одну доску с бандитами. Каждая революционная партия решала эту дилемму по-своему. Так, на IV съезде объединённой РСДРП (апрель-май 1906 года) по вопросу экспроприаций разгорелся очередной спор между большевиками и меньшевиками — первые предлагали экспроприации разрешить, вторые — запретить (с исключениями, но редкими). В итоге съезд принял меньшевистский проект резолюции; впрочем, большевики плевать хотели на это решение, что вскоре и доказали в Миассе и Тифлисе. У разного рода националистов — армян, поляков, латышей, — позиция была куда однозначней: экспроприации они оправдывали необходимостью национал-освободительной борьбы, причём отъём денег у собственных соплеменников, не желающих в этой борьбе участвовать, в такую схему вполне укладывался. У кадетов тоже всё было однозначно. Партия буржуазии, выступающая за экспроприации, — это и звучало бы нелепо. Террор они ещё обсуждать были готовы (хотя в итоге и отвергли — а ведь могла бы быть кадетская БО…), экспроприации же для кадетов были немыслимы. Анархисты эксы в целом поддерживали, причём зачастую и с идейной точки зрения, как вид террора против буржуазии. Единой анархистской организации в России не было, но отдельные организации тут и там к мелким эксам прибегали так часто и так охотно, что этим в основном и прославились. Ни в каком революционном течении так не проявлялось тлетворное влияние экспроприаций, как в анархизме: какой-нибудь ванька-каин с каторжной рожей в 1907 году, ворвавшись в винную лавку с наганом, мог заявить приказчику: «руки вверх, я анархист-индивидуалист!»: это звучало модней, чем старое-доброе «сарынь на кичку». Впрочем, виднейший теоретик анархизма Кропоткин бандитские экспроприации резко критиковал — а для многих идейных анархистов он был непререкаемый авторитет. Что же касается эсеров, то совет ПСР в апреле 1906 года постановил, что экспроприации частного и общественного имущества запрещаются безусловно, а государственного имущества — разрешаются только с санкции органа не ниже областного комитета (напоминаю, что «область» — это регион, включающий в себя несколько губерний: Северная область, Поволжская область и др.). Рядовой эсер:

— Слушай, товарищ, мне самому не нравится, что мы так зависим от этих комитетчиков из ЦК. Мало того, что они нас кумовством замаяли, что демократии у нас в партии нет, так они нам ещё и запрещают за права бороться…

Другой рядовой эсер:

— Так-то оно так, товарищ, да если мы их к чорту пошлём, откуда ж деньги в кассу брать?

Рядовой эсер:

— Так ведь можно буржуев грабить! И касса полная будет, и зависеть ни от кого не будем!

Партийный генерал:

— Так-так-так, это что за анархизм? Кстати, вы двое — почему ещё не прыгаете?

Рядовой эсер:

— А если я не хочу прыгать?

Партийный генерал:

— Тогда это нарушение партийной дисциплины! В общем, так: либо ты сейчас прыгаешь, как я тебе говорю, либо вон из партии!

Рядовой эсер молча поворачивается и уходит.Этим рядовым эсером был Михаил Иванович Соколов («Медведь»). Раскол Михаил Соколов родился в крестьянской семье в Уфимской губернии в 1881 году. Поступив в земледельческое училище в Саратовской губернии, он проникся там революционными идеями и в 1901 году примкнул к только что зародившейся ПСР. Некоторое время он занимался распространением революционной литературы в Саратовской губернии, в ноябре 1902 года был арестован, а в марте 1904 года бежал из тюремной больницы и скрылся за рубежом. Добравшись до Швейцарии, он примкнул там к заграничной колонии революционеров и уже вскоре начал проявлять самостоятельность в программных вопросах, открыто агитируя за аграрный террор, после чего главный идеолог партии Виктор Чернов предложил Соколову и единомышленникам либо соблюдать партийную дисциплину, либо выйти из партии. В тот раз Соколов после долгих колебаний предпочёл подчиниться. Осенью 1904 года Соколов вернулся в Россию, где в разных городах начал создавать ячейки Крестьянского союза — эта организация существовала при ПСР и ранее, но Соколов видел в ней зерно будущих дружин для вооружённой борьбы на селе. Обо всём этом охранке доложил Азеф, и в апреле 1905 года Соколов был арестован в Курске. Вышел он в ноябре того же года: амнистия после Манифеста 17 октября Соколова не коснулась, но за него внёс залог один из связанных с эсерами адвокатов. Почти сразу после этого Соколов направился в Москву, где стал одним из лидеров декабрьского восстания. В ходе самого восстания московские органы ПСР действовали пассивно вплоть до самоустранения, что ещё больше оттолкнуло от партии многих, если не большинство московских эсеров, по собственному почину сражавшихся на улицах. «Московские баррикады сделали нас всех максималистами и террористами», — писал один из участников восстания. После декабря разрыв с ПСР стал неизбежен. После подавления восстания Соколов вступил в БО ПСР и некоторое время участвовал в подготовке покушения на московского генерал-губернатора Дубасова. Однако, методы БО — длительная, кропотливая слежка и хирургически точный удар — ему пришлись не по душе, и Соколов покинул БО уже через пару недель. «Нужно действовать партизански, а не сидеть по полгода на козлах», — так Соколов комментировал свой опыт работы с Савинковым. В конце февраля-начале марта 1906 года некоторые эсеры, недовольные политикой партии, в том числе и Соколов, собрались на конференцию, на которой было решено действовать независимо от ПСР, пока не объявляя открыто о разрыве с партией. Но чтобы действовать независимо, нужны были деньги. Поэтому первым мероприятием максималистов, уже так себя называвших, но ещё не оформившихся организационно, стало ограбление Московского общества взаимного кредита в марте 1906 года. С этого мы и начнём новую ветку.

|

|

4 |

|