| |

|

|

Интересно устроен человек. Когда в жизни нет ничего – готов цепляться за любую, самую малую возможность, чтобы обрести хоть какую-то уверенность и стабильность. Но стоит получить желаемое, как после недолгой эйфории появляются новые претензии, и то, что раньше могло быть только мечтой, вызывает ныне глухое раздражение. Наверное, такова человеческая природа – всегда желать большего, чем имеешь; наверное, это некий двигатель личностного прогресса – стремиться к новым горизонтам и за них.

И все же, с точки зрения Геры, такое недовольство было чем-то неправильным, сродни высокомерной брезгливости – но избавиться от него не получалось. Могла ли она, оказавшаяся в Нижнем, вдали от прекрасного Ревеля, от живописной строгости Какумяэ и мрачного величия Соомаа, представить, что будет жить, если смотреть сугубо в материалистической плоскости, куда комфортнее, чем дома? Конечно, нет. Должно ли это быть поводом для радости – конечно да. И все-таки, все-таки…

Геру до глубины души возмущала эта цветная дифференциация посуды – словно она и не человек вовсе, нетерпимость к маленьким слабостям других и показное благочестие при собственной грешности, высокомерие при демонстрируемой смиренности. И если аргумент в обоснование первого она подобрала – и ей, послушной дочери Матери нашей Святой Католической Церкви, также не пристало питаться из той же посуды, что и еретики и дважды схизматики, не принимающие filioque; то с принять прочее не получалось. Оставалось только терпеть, благо были две отдушины: осознание того, что она здесь делает то, что должно, и, неожиданно для самой эстляндки – Варенька. Девочка была умничкой, имела редкое в материалистический век качество – понимать и переживать, была чиста и не испорчена ни богатством отца, ни провинциальной легкомысленной вольностью. Жалко было втягивать ее в партийную деятельность, жалко – но необходимо.

Сама же Гертруда уже находила некое удовольствие в том, чтобы скользить по дому в черном платье, строгом – не придерешься, и все-таки, на фоне тех же черниц с постными лицами, донельзя светском и вызывающим. Это была игра, в которую она играла сама с собой, и все остальные были в ней статистами – даже назойливый доктор, которому можно было дать афронт так, чтобы все слушающие и везде подглядывающие скитские сиделицы помучились, имея все основания, с одной стороны, сказать между собой, что она еще не совсем пропаща, а с другой – не желая сказать ни слова про проклятую папистку. По крайней мере, Гера верила, что так оно и было.

К тому же вскоре у нее появился новый интерес – автомобиль. Пропустить такую новинку технического прогресса барышня Тениссон просто не могла: это, конечно, не корабль, но тоже ведь интересно! Поэтому, когда время позволяло, она крутилась неподалеку от мужчин, обсуждающих новинку, жадно впитывая все, о чем они говорили. Однажды даже, набравшись смелости, раскрасневшаяся от смущения эстляндка сказала в присутствии Дмитрия Васильевича, что и она сама бы была не прочь попытать свои силы в роле шоффэра: это же безумно интересно! И хоть она ни разу не инженер, но некоторые термины и обороты вполне по ассоциации понимает, да и то, чему учили Филиппа и Ивана, слышала и запомнила – а значит, не повредит драгоценный экипаж!

…Но даже чудо автомобилестроения меркло рядом с необходимостью помочь младшей подруге подготовиться к первому в ее жизни серьезному балу. Пускай Геру об этом никто не просил, пускай у главы семейства были свои взгляды, а у гимназии – незыблемые правила, но ведь все равно можно что-то сделать! Фасон не исправишь, но можно подобрать хорошие ткани, взять все мерки у строгого портного, любящего щегольнуть французскими словечками, и построить платье так, чтобы оно выглядело вроде бы тем же, что и раньше, но куда как более эффектным. Туфельки, оставив им прежний вид, можно сделать «звонкими», буде на то желание самой Вареньки. Можно было и чуть поэксперементировать с подъемом, чтобы казаться немного выше – но саму Геру эта идея не прельщала, потому что совершать плие, ронды и батманы на них с той же легкостью, что и в обычной обувке, получится только после долгих экзерсисов, а алеманн в них будет еще хлеще – смерть ногам, да и только.

…А вот последнее предложение учительница смогла высказать только шепотом, и то алея, как маков цвет, и периодически сбиваясь то на французский, то на жуткую смесь русского и эстонского. Она кляла себя за то, что так и не научилась той свободной открытости, что всегда была самой сутью маменьки, и не могла без стеснения даже в исключительно девичьем кругу обсуждать подобные, считающиеся многими совершенным mauvais ton. Однако совет (а вернее, сначала патетичное заламывание рук и самый натуральный панегирик необходимости, сменившийся долгой одиссеей от модистки к модистке) maman оказался полезным: по крайней мере сама Гертруда на гимназическом балу чувствовала себя вполне уверенно и даже гордилась собой.

Учительница долго ходила вокруг да около, пытаясь высказать свою мысль полунамеками и активной жестикуляцией, но поняла, что скоро сама запутается в хитросплетениях слов. На помощь пришел французский: сказав раз в слух «sous-vêtement», можно было уже свободнее признаться, что речь идет, ах!, о нижнем белье. Само собой, французском, из батиста или шелка с оборками «берта» и рокайльным узором. И даже, pourquoi pas, легком корсете, но тогда - с обязательным S-образным акцентом, лучше «Dessuis» или «le Furet», ну или «Federer und Piesen», хотя и московский «Абрамсонъ» подойдет.

И все это ни в коем разе не для того, чтобы демонстрировать аффекты юношам – это-то ни в коем разе. Даже не одноклассницам – обойдутся. Все это нужно только для себя, любимой: знать, что ты красива везде, от шляпки (ну, в данном случае – от coiffure, поправилась Гертруда) и до каблучков – ведь это уже само по себе великолепно. Это поднимает настроение, придает уверенности и легкости походке, а еще – того самого неразличимого глазом шарма, идущего не от одежд, но изнутри.

…Как прошел bal de fin d’études, Гертруда на смогла узнать своевременно: к возвращению Сироткиных она уже задремала, а когда эстляндка проснулась – усталая Варенька еще не проснулась. Оставалось надеяться, что все прошло меллюрно, потому что в противном случае девушка бы ее разбудила: не зря же учительница ее об этом просила!

Вволю насладившись первой утренней сигаретой, Гера, погруженная в мысли о прошедшем бале, сначала даже не заметила окликнувшего ее Дмитрия Васильевича – тому пришлось еще раз позвать ее. И, конечно, купец не мог удержаться от нотаций – и угроз, что было куда как неприятнее. Но с работодателями не спорят, и учительница, вежливо поздоровавшись в ответ, извинилась:

- Mea culpa. Моя вина и мой грех, Дмитрий Васильевич. Не успела просто, но обязательно исправлюсь. К тому же пока Варвара Дмитриевна отдыхает…

Но, как оказалось, судовладельца беспокоили вовсе не привычки Геры. Когда миллионщик завел с ней речь о дальнейшем образовании Вареньки, да еще попросил совета, эстляндка просто поначалу не нашлась, что ответить: столь странным ей казался этот разговор, странным и не вяжущимся с тем образом Сироткина, что она себе представляла. Хотя, кажется, все было вполне объяснимо: во-первых, больше в доме об этом побеседовать было попросту не с кем, а во-вторых, никто не гарантировал, что купец, услышав ее мнение, резвым рысаком помчит им следовать.

Однако молчание было не выходом. Отпив неторопливо горячего чая, девушка быстро анализировала, какой ответ будет выгоден для нее самой: не в финансовом плане, упаси Боже, а в части того Дела, от которого она не собиралась отступаться.

Ответ свой учительница начала неторопливо и размеренно, с тех вещей, в которых не сомневалась.

- Дмитрий Васильевич, я сейчас отвечу, наверное, пространно, посему простите меня за многословие. Вы и сами понимаете, что вопрос не простой, и ответить на него двумя словами невозможно. Итак, - она потерла виски, - я постараюсь говорить делово, и высказаться рационально. Если где прозвучит невольно жестко – я вновь извиняюсь.

Продолжать обучение Вареньке, конечно, надо – у нее есть и способности, и предрасположенность. И тут не столь важно, будет ли это ваш бизнес – а это уже полноценный и уважаемый бизнес – или нет. Кто бы ни был ее будущий супруг, продолжатель вашего дела или нет – он, я уверена, будет не паркетным шаркуном, а надежным человеком, имеющим свое дело. И вот тут-то образование и поможет: ведь не зря говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. И там, где проглядит один, узрит опасность вторая – и сим победиши.

Москва и Петербург как местонахождение будущей alma mater, конечно, звучат заманчиво – если сравнивать с Нижним Новгородом. Но, как вы верно заметили, студенты там любят фрондировать своей рэволюсьонностью и играть в молодых карбонариев – это сейчас бонтонно. И не всегда они понимают, где игра входит вплотную в жизнь: а после известных всем событий с потенциальными мятежниками церемониться не будут. Я сама училась в Ревеле и доподлинно не знаю атмосфэру ни в Петербурге, ни в Москве, но слыхала, что нравы там… - девушка взяла паузу, силясь подобрать наиболее точное определение, - достаточно вольные.

Я считаю Вареньку девушкой воспитанной, приличной и рассудительной. Но… в столице много искушений и много пустословов, что способны запудрить девушке голову. А ведь там она будет без присмотра. Нет, это рискованно, - девушка сокрушенно покачала головой.

И вот тут мы приходим к идее обучения за рубежом. Скажу сразу, я считаю эту идею хорошей и правильной, но только не в медицинской школе, конечно: Вареньке нужны те знания, что она впоследствии сможет применить в будущем. И те, что будут ей интересны: потому что стремление – это лучшая помощь в учебе. Заниматься тем, к чему душа не лежит, делать все из-под палки – это никогда не приведет к тому результату, который будет достигнут добровольно. Но это, - Гертруда пожала плечами, - мое мнение.

Я вижу другую проблему, связанную с предыдущей. Варвара Дмитриевна в Англии окажется одна, как перст, и ни на кого не сможет опереться. Рассмотрим два варианта подхода к обучению в конкретном заведении: либо ученицы не имеют права покидать школу вовсе – и тогда она будет одна в чужой стране как в тюрьме; или будут возможности периодического выхода в свет – и тогда Варенька будет одна в незнакомом месте, без подруг и поддержки. А в Англии русских людей немало, и не все из них люди достойные. Да и среди подданых короля тоже – как и везде, собственно. И, простите меня, многие из подобных «господ» решат, что дочь господина Сироткина – лакомый куш, и приложат все усилия, чтобы его заполучить. Очаруют, заболтают, увлекут, признаются в любви и завалят цветами и серенадами под окном с одной лишь известной целью.

Как мне кажется, сейчас вся проблема в том, что Варенька пребывает еще в нежном и романтичном возрасте, и ей нужна поддержка и совет – и лучше всего, когда это исходит от родителей. Со временем, и весьма скоро, она поймет, что лучше быть ни с кем, чем абы с кем, поймет, что люди часто хуже, чем пытаются из себя показать, - Гертруда чувствовала, что ее несет, как ландо с горочки, и уже даже сама не могла сказать, сколько в этих горьких словах от разума и сколько от сердца, - что не всему можно верить, научится понимать, что ей нужно сейчас и что правильно, и уже не позволит всяким пустословам охмурить себя.

Какое-то время эстляндка молчала, склонив голову и глядя в пол. Разум была полон мыслями, но они были словно бабочки на лугу – рукой не ухватишь. Наконец она подняла взгляд на купца и продолжила немного грустным тоном:

- Я бы предложила дать ей время и дать немного самостоятельности. Все равно рано или поздно она станет хозяйкой дома, и сейчас самое время попытать в этом силы. Научиться принимать решения и следить за пускай маленьким, но хозяйством. А в остальном это время – не больше пары лет – посвятить домашнему образованию приходящими учителями по тем предметам, что будут в выбранной английской школе. И немного сверх того, конечно. Варвара Дмитриевна будет, с одной стороны, самостоятельна, с другой – под присмотром, особенно если с ней будет дуэнья… компаньонка. И я на эту роль ни в коей мере не претендую – лишь излагаю свои домыслы. Кроме того, вы сможете ее навещать и проверять, как проходит учеба и справляется ли она с домом и прислугой. Вы сможете всегда ей помочь, а она, в свою очередь, всегда сможет прийти к родному очагу за советом. А потом, лет в двадцать или чуть раньше, она станет достаточно взросла, разумна и взвешена, и опытна к тому же – чтобы безбоязненно отправиться на учебу в Британию и суметь преодолеть все потенциальные опасности.

Но, - учительница невесело улыбнулась, - я сама достаточно молодая девушка, и у меня нет богатого опыта, чтобы подкрепить им слова. Однако мне кажется, что так будет лучше. Если мне будет позволено, я бы сказала, что сейчас Варвара – как корабельный котел работы мастера, который может работать как часы. Но сейчас ей нужен старший механик, который сможет следить за системами и обучать команду обслуживанию котлов. Со временем они научатся всему сами – но для этого нужно время. И уж лучше потерять его при обучении, чем потом в два раза дольше стоять в доках или, тем паче, пожинать плоды катастрофы. Так будет надежнее. Так будет правильнее.

|

|

31 |

|

|

|

Уж этот бал! Варя и не желала его, и собиралась отказываться, и согласилась участвовать только по совету Гертруды Эдвардовны, а вот поди ж ты, как натура человеческая загадочно устроена! Казалось бы – отказывает отец, ну и обрадуйся, скажи, что Бог распорядился как лучше, и не искушай судьбу далее! так нет же! Злилась, дулась, убеждала батюшку, что на бал надобно ехать, будто от этого вся жизнь её зависит! А потом сама себе дивилась – и как это происходит? Стоит получить тебе отказ, как тотчас же это становится наиважнейшим, хотя давеча она вообще не интересовалась этими глупыми потанцульками.

Подготовка к балу неожиданно захватила Варю. Марья Кузьминична, совсем подобревшая за беременность, будто простив Варю за само ее существование, которое прежде кололо глаза мачехе ее собственной бесплодностью, была само очарование, заботливость и умиление. Марьюшка с охотой включилась в бальную подготовку, хотя ни платьев, ни других финтифлюшек не требовалось. Однако, она велела примерить гимназическую форму, вызвала портниху, чтобы приладить по фигуре, которая, как ни крути, менялась день ото дня, приобретая плавные округлости взамен подростковых угловатостей. А после Сироткинские дамы сходили в лавку, обновили кружева на воротничках, да прикупили десятка три шпилек с махонькими сверкающими бусинами, да двадцать раз переплели косы, то так, то эдак укладывая в прическу. А накануне бала Марья Кузьминична, загадочно улыбаясь, зазвала падчерицу к себе и вручила ей миниатюрный флакончик "Елисейских полей". Настоящие парижские духи, и когда только та успела выписать из Франции! Варя, визжа от восторга, кинулась мачехе на шею, расцеловала ее в пухлые гладкие щечки, наговорила благодарностей и помчалась к себе – наслаждаться дивным ароматом. А уж в день бала все дворовые девчонки метались, как оглашенные – то булавку надо, то шпилька сломалась, то лепестки у цветка не в ту сторону смотрят. А ведь батюшке в петлицу непременно полагался такой же цветок, как у дочери, хоть отец и отговаривался, да Марья Кузьминична похлопотала.

Вот так и вышло, что к балу девица Дмитриева пришла и принаряженная, и душистая, да еще и прибыла с помпой, на сверкающем автомобиле. И хоть гнала она от себя неподобающие мысли, а все ж немного отрадно было, что все её мучительницы умылись слюной от зависти. А она, Варвара Дмитриева, красивая и гордая, и отец с нею рядом – сильный и уверенный. И вся она лучится свежестью, и ни одна подковерная крыса даже глянуть косо не смеет.

Конечно, она едва дождалась собственно бала. Скучнейшие приветствия, духота и однообразие бессмысленных действий были просто невыносимыми. И кто придумал эти нудные церемонии, неужто нельзя было покороче все это организовать?

И вот бал! бал, наконец-то! Взбудораженная всеобщей суматохой, захваченная вихрями музыки, Варя то и дело взлетала мечтами в облака, и неизвестно, куда бы упорхнула, если бы не суровый взор отца да некоторые кавалеры, вроде увальня Фомы.

И все же, Варя наслаждалась! Вниманием, комплиментами - иногда неловкими, иногда манерными, порой смешными. Наслаждалась танцами и самой атмосферой витающей в воздухе романтики. Не настолько, чтоб забыться, как Катя, но все же такое количество кавалеров не могло не вскружить голову неопытной девице.

И, конечно, Валентин из всех ухажеров оказался на особицу. Увлек сразу, решительно и весело, и девушка не могла не поддаться его обаянию и смешным историям. И веселилась вместе с ним, рассказывая, что Серафиму они в гимназии назвали Семирамидой за монументальность, что прононс Шабаневского – это результат полипов в носу, к которому он регулярно прикладывает пиявки, и прочую легкомысленную ерунду.

С Валентином было весело и приятно, его болтовня увлекала и забавляла. И тем сильнее было потрясение Вари, когда она узнала, что это – брат-близнец её главной мучительницы, Ребровской! Она так растерялась, что чуть не упала ему в объятия, споткнувшись на полутакте, но тот ловко поддержал её, и продолжил свой легкий треп, деликатно не заметив, как ошарашена была его партнерша. И –ах, искуситель! – жарко шептал ей про номерок. И, увлеченная, угоревшая от танцев и впечатлений, Варя этот номерок дала. После чего корила себя за доверчивость, надеясь, что он не позвонит. А книжку она у батюшки взяла, сказав, что покажет Гертруде. На самом деле, в ту же ночь Варя окунулась в поэзию Бальмонта, познав странные томления сердца, упавшие на благодатную почву взбаламученной балом девичьей души.

|

|

32 |

|

|

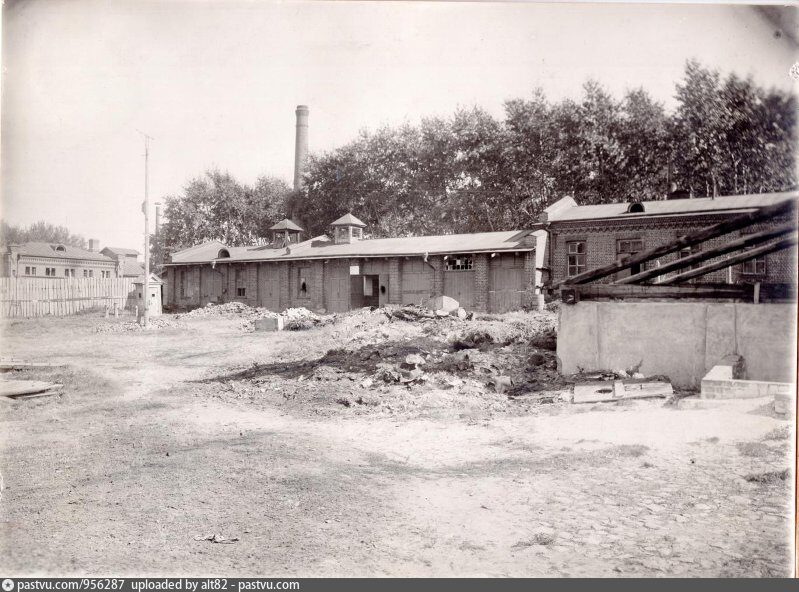

|

ВаряДа позвонил Валентин, конечно, позвонил — сразу же на следующий день и, разумеется, предложил увидеться, звал кататься на лодках по Ярмарке. Там целая компания собирается, говорил он, молодые люди с барышнями, и вообще, раз уж с карнавалом ничего не вышло, то упускать прогулку на гондолах никак нельзя. Баркаролы, конечно, будут, — обещал Валентин сквозь шорохи и трески в телефонной трубке, — и вообще всё будет жутко весело, обязательно приходите, Варечка!  Нижегородскую ярмарку, расположенную на низком берегу стрелки Оки и Волги, каждую весну заливало половодьем, и катание на лодках по затопленным улицам города-призрака было обычной забавой нижегородцев. Но, хотела Варя пойти или нет, у неё всё равно не получилось бы: нужно было ехать с отцом в Гороховец. В этом городке была верфь, где закладывали отцовскую нефтеналивную баржу, новейшей конструкции и самую большую в мире*, и вот Варе теперь нужно было ехать на церемонию закладки. Без Вари в этот раз обойтись было никак невозможно — танкер, как называл это судно инженер Шухов, было решено окрестить «Святой Варварой», и по пути в Гороховец за завтраком на палубе Шухов шутил, что в первый рейс в следующем году «Святую Варвару» следует выпускать на буксире «Вари» — одного из первых грузопассажирских пароходов отцовского флота. На Гороховец ушёл целый день: серым туманным утром выехали на отцовской «Боярыне Морозовой» по Оке, вернулись поздним вечером. Городок был маленький, деревянный и бедный, и тем страннее оказалось увидеть на берегу Клязьмы огромную, очень грязную верфь: китовьи брюха недостроенных пароходов и барж, железные ворота портальных кранов, подъездные железнодорожные пути в паровозной саже, чадящие трубы металлопрокатных цехов, грязные их окна в свинцовых переплётах. Открытый док под постройку «Св. Варвары» ещё пустовал, весь в лужах, досках, бочках, штабелях брёвен, и напротив дока был сооружён украшенный лентами и флагами помост.  Это другая верфь, но тоже примерно из тех же мест и того же времени. С помощью инженера Шухова Варя под аплодисменты и бравурный марш местного военного оркестра разрезала пневматической гильотиной услужливо поднесённый рабочими блестящий стальной лист, и на том её участие и окончилось. Ещё говорили речи: Варя стояла на помосте с отцом, инженером Шуховым и местным начальством и оглядывала собравшуюся снизу темнолицую, бедно одетую толпу рабочих. Шухов воодушевлённо рассказывал им о том, что проект им предстоит небывалый, что судов такого рода в мире ещё никто не делал, рабочие внимательно слушали, а Варя глядела на них и понимала, что вот этот бедненький серый пиджак на плечах молодого парня с обожжённым лицом, может, её ровесника, — это его лучшая, выходная одежда, что вот эти стоптанные сапоги тщательно начищены ваксой, а линялая косоворотка под пиджаком выстирана именно по случаю — и вот она стоит такая чистенькая, в красивом белом платье и широкополой шляпке, с зонтиком на помосте перед ними, теми самыми, о которых рассказывала Панафигина, которые работают за двадцать рублей в месяц, и вся их жизнь проходит здесь — в нищете, в тяжёлом, беспросветном труде, среди запахов креозота, угля, железа, краснокирпичных стен… — Они, кстати, как у вас, не бузят? — уже после завершения церемонии походя спросил отец у директора завода. — У нас поди побузи, — важно ответил тот. — На Первое ничего не будет? — Не дадим, будьте покойны, Дмитрий Васильевич, — отвечал директор, и было ясно, что это только с отцом директор так добр и вежлив, что Варю он почтительно величает по имени-отчеству только потому, что её отец — крупный клиент его завода, а будь она вместе с этими несчастными бедными людьми… и тут с яростным восторгом понималось, что и она будет по ту сторону, что Первомай, маёвка, на которую они с Гертрудой идут, уже скоро, и теперь уже пропустить первый нелегальный митинг в своей жизни было никак невозможно. ГертрудаПредложение оставить Варю в Нижнем на пару лет Сироткину очевидно не понравилось: он нахмурился, подозрительно посмотрел поверх пенсне на Геру. Было понятно, о чём он думает, — ну конечно, захотела остаться в доме ещё на пару лет, другое такое место ведь ещё поди найди. — Нет, — хмуро сказал Дмитрий Васильевич, — это даже не уговаривайте. Годы её золотые, терять на то, чтобы по хозяйству возиться, нечего и думать. Это-то всегда успеется! Учиться надо ей, учиться! А вам я, Гертруда Эдуардовна, рекомендацию хорошую выпишу, за это не волнуйтесь, место любое с моей-то рекомендацией найдёте, — смягчившись, добавил он. — Варечка-то в вас души не чает. Всё хмурая она чего-то ходила, пока вас не было, учиться перестала совсем, а вы появились, так она теперь и учится лучше, и повеселела сразу. А подражает-то вам как, а! — Сироткин умильно улыбнулся. — Вы вот эдак что-то скажете, и она на другой день за вами следом, я уж приметил! Эх, раньше бы нам вас найти! На этой восторженной ноте разговор и завершился. А через пару дней, заглянув к Фейтам (без Вари, та с отцом была в Гороховце на церемонии закладки «Святой Варвары»), Гера узнала две новости — во-первых, что Фейт уезжает из Нижнего, а во-вторых, что наконец-то после четырёх месяцев открывается Народный дом, где теперь будут собираться эсеровский и эсдековские комитеты. — Ничего опасного, — говорил Лазарев, сидя на белом зачехлённом диване в опустевшей, сразу какой-то нежилой, неуютной гостиной: Фейты уезжали завтра и уже всё упаковали по узлам и коробкам, сиротливо расставленным по полу. — Губернатор, конечно, знает, где мы будем сидеть, но нынешний Фредерикс — это не прежний наш Унтербергер, он революции как чёрт ладана боится, в либерала играет. Он ведь сам Народный дом и открыл, нас задобрить пытается. А нам это только на руку, мы не препятствуем. Кстати, маёвку мы тоже проводим там рядом, у винных складов. — Всё-таки нехорошо, что в этот раз город отдельно, а Сормово отдельно, — обернулась Панафигина, с папиросой стоявшая у окна. — Вы, Елизавета Михайловна, чувствую, всё к большевичкам дрейфуете, — по-старчески дребезжаще рассмеялся Лазарев. — Лопата тоже на совместном митинге настаивал. Нет, совместный митинг точно бы разогнали, а так безопасней. — Разгона-то бояться! — фыркнул Ашмарин. — Витенька, разгона никто не боится, — терпеливо принялся объяснять Лазарев. — Но вы, Витенька, не чувствуете текущего момента. Кабы был прошлый октябрь месяц, тут и разговору не было бы: конечно, надо всем вместе собираться. А сейчас? Рабочие ещё от зимних репрессий не отошли, все забитые, перепуганные: разгон их только дальше от революции оттолкнёт. А нам нужно, чтобы они потихонечку, помаленечку снова начинали верить в себя, что нас много, что мы можем собираться на митинги… — Вот и надо было на единый! — упрямо сказал Ашмарин. — Витя, всё уже решено, — назидательно сказал Лазарев. — Вы можете ныть сколько угодно, но дело от этого не поменяется: сормовцы получат свои листовки, рабочие города свои. И тем более, после митинга у нас ведь с эсдеками будет что-то вроде новоселья, отпразднуем, так сказать, возвращение себе Народного дома, заодно и Первомай отметим. — Что, неужели эсдеки с нами праздновать будут? — не поверил Ашмарин. — А чего же? Народный дом всё-таки наш общий, отчего бы не отметить вместе? Кстати, Гертруда Эдуардовна, вы тоже обязательно приходите! И Варю с собой берите, как мы без неё и вас? КонстантинЧем больше Константин работал в этой подпольной типографии, тем яснее понимал: долго она не протянет. Действительно, место выбрали хитрое — наглость, с которой разместили станок в оранжерее, отделённой от оживлённой улицы лишь кирпичной стеной двора, могла вести власти в заблуждение, но лишь на какое-то время. Ещё месяц, другой — и накроют, понимал Константин. Где-то через неделю после того, как за литературой в первый раз пришли Гера и Варя, прозвучал первый звоночек: в лавку вошёл пузатый, щекастый городовой и поинтересовался, что это там во дворе так стучит. К счастью, у Лазарева был готов ответ — стучит, сказал он, насос. В оранжерее действительно был подключенный к артезианской скважине бензиновый насос, он и правда стучал при работе. Звук его, конечно, был непохож на железный лязг станка-американки, но городового объяснение устроило. «По ночам потише только, а то люди жалуются», — назидательно сказал городовой и ушёл. Теперь работать приходилось не так яростно, не раскачивать педаль ногой так, чтобы она потом как бешеная с минуту своим ходом скакала вверх-вниз, а плавно нажимать, плавно опускать — так выходило тише, но и куда медленней. Впрочем, на то, чтобы работать с прежним задором, уже не оставалось сил — каждый день был как марафон, мышцы ног уже и болеть перестали, только с утра (которое у Константина теперь чаще начиналось во второй половине дня) придавливала чугунная, неподъёмная усталость, и каждый раз казалось, что вот уж сегодня, Костя, ты точно не встанешь и к станку не подойдёшь — причём так казалось ещё некоторое время уже у станка. К ночи усталость проходила, но всё чаще на место ей приходило новое, странное и пугающее чувство: где-нибудь в два часа ночи, работая в освещённой тусклой керосинкой оранжерее среди чёрной листвы и серых в полумраке цветов Константин в очумелом, туманном беспамятстве, в ворохе лоскутов бреда, в которых веретеном назойливо крутился какой-нибудь обрывок песни или стиха, вдруг ощущал лёгкую тошноту, а затем будто расщепление с телом, действовавшим как приставленный к станку автомат: нога жала на педаль, руки перекладывали четвертинки бумаги, и на какой-то миг появлялась совершенная, бесспорная уверенность, что если сейчас захотеть остановиться, убрать ногу с педали, это уже не получится. Всякий раз, завершая работу и укладываясь на рассвете спать в гудящем, не дающем думать изнеможении, стоило усилия понять, что в этой работе есть смысл, что это не сизифов труд, что это важно, что без этой адской каждодневной работы у комитета не будет литературы, невозможна будет агитация, труд и борьба десятков товарищей на заводах, в полках, на пристанях пойдут прахом. И чем ближе к Первомаю, тем яснее Константин понимал — у них получилось: даже если типографию сейчас накроют, она уже оправдала себя: брошюры больше не печатали, их хватало с запасом, весь первомайский тираж листовок (пятьдесят пять тысяч экземпляров, не у всякой газеты такие тиражи!) был готов и передан Варе с Герой. Всё остальное уже зависело не от него — свою часть Константин сделал. Тридцатого числа, закончив последнюю партию, даже получилось отдохнуть полдня — и странно было без дела обессилено лежать в пыльной захламлённой гостиной Лазарева на продавленной оттоманке и пусто смотреть в потолок: мысли сами, будто на пружине, возвращались к станку, и когда взгляд останавливался на часах-кукушке, Константин машинально подсчитывал, что вот он пролежал два часа, за которые мог бы напечатать экземпляров пятьсот, и лишь потом осознавал, что печатать уже ничего не нужно. К этому моменту он не выходил из дома Лазарева уже шесть недель. И вышел только утром первого мая. 16:00 01.05.1906

Винные склады у Острожной площади,

Нижний Новгород

Вряд ли для выхода из добровольного заточения Константин мог бы выбрать день лучше — не просто революционный праздник, день свободы, а ещё и тёплый, яркий, совсем летний день. Воздух был пересыпан солнечной пылью, по углам резко лежали тени, по тротуарам тянулись тонкие пляжные наносы песочка после стаявшего снега. Пахло особым весенним запахом, с тёплым ветром и привкусом дымка от костров, которые жгли во дворах, плыли волнистые отражения в витринах, и тонкие жилки калейдоскопом сверкали в глазах, когда солнце быстро мелькало в кронах деревьев справа и ползло сияющей лужицей по металлическим буквам вывесок слева. Выйти из дома Лазарева оказалось безопасно — плотненького низенького филёра, которого Константин частенько видел дежурящим напротив входа, не было. Наслаждаясь свалившейся на него свободой, Константин провёл в городе день, а к четырём часам направился на окраину, к Острожной площади, на которой стояла тюрьма, где ему довелось просидеть три месяца, и Народный дом, где он в прошлом году не раз бывал — там тогда собирались все комитеты революционных партий.  Тюремный замок  Острожная площадь и Народный дом на заднем плане. Маёвка собиралась, конечно, не на самой площади — такую демонстрацию непременно бы разогнали — но вокруг площади было много подходящих для сходки мест: лесные склады, кладбище, винокуренный завод. К нему-то Константин и направился. Ещё на подходе Константина встретил чернявый прыщеватый паренёк в потёртой, с рыжими пятнами старой кожаной куртке, с надвинутой на глаза кепкой и папиросой в зубах. Этого по-еврейски толстогубого, черноглазого шкета Костя знал, он с ним в прошлом году имел дело, когда осенью работал в Сормове, готовя восстание: Генка Ягóда, четырнадцатилетний сын часового мастера Гирша Ягоды, с фартовыми замашками и смутной, дремучей мешаниной Маркса, Бакунина и Фурье в башке. В революцию его привёл старший брат Миша: вместе с ним Генка работал в эсдековской типографии, а потом Мишу на сормовской баррикаде застрелили казаки, — Костя всё это видел и сам помогал Генке оттаскивать труп в столовую, где размещался штаб. После этого Генка ещё сам палил из браунинга брата по казакам, вопя с баррикады на них матом, но, кажется, ни в кого не попал, только расстрелял ценные патроны. Сам Генка был то ли эсдеком, то ли анархистом — кажется, он сам не до конца понимал. — Здорово, арестант, — прогнусавил Генка, перекатывая в губах папиросу, подозрительно оглядывая из-под кепки пустой переулок за спиной Кости. Руку он держал в выпирающем кармане куртки: стало быть, братов браунинг был всё ещё при нём. — Давно тебя не было видно, мы думали, ты всё на киче сушишься. Извини, обязан спросить пароль. Константин назвал пароль — «Солнце свободы», и Генка указал ему на проход во двор завода. Там, на заросшем бурьяном обширном пустыре, у закрытого склада со штабелем ящиков пустых бутылок, брошенными бочками и хребтами колотого кирпича в пыли, уже собирались рабочие.   Склады те самые, тут всё аутентично. Людей собралось не очень много — несколько сотен, сосчитать было сложно, но двор не был заполнен рабочими до отказа, как в прошлом году: здесь собирались не первый раз, место было удобное — подходы со стороны города хорошо просматривались, а из двора было несколько неочевидных выходов на склады и пустыри, через которые можно было разбежаться, если нагрянут жандармы. Но жандармов не было, и вообще маёвка пока походила больше на пикник — рабочие больше не стояли, а сидели группками, кто на корточках, кто на подстеленном платочке, кто на земле или дощатом ящике от бутылок, и красных флагов не было. Нет, не то уже было, как в прошлом году, с красными флагами ходить уже опасались. С бугра выступал незнакомый Косте рабочий, энергично размахивавший картузом в кулаке. — Товарищи! Товарищи! — кричал он срывающимся голосом. — А вот о вычетах нужно сказать! Что с вычетами — беда прямо-таки! Администрация нагло и… и бесстыдно пользуется ими, чтобы сбивать с наших трудовых боков жалованье! Сормовичи сколько лет воевали за копейку** и победили, а нас тиранят придирками, вычитают уже по гривне за каждое нарушение, а мы терпим?! — Костя! Костя! — закричали расположившиеся на ящиках в углу двора Панафигина и Колосов, первые заметившие пришедшего Константина. — Идите к нам! — Вот он, наш герой! — Лазарев с кряхтеньем поднялся с ящика, приветственно похлопал Константина по плечам. — Товарищи, я должен вам сообщить, что за эти несколько месяцев Константин сделал для нашего дела, может быть, больше, чем мы все вместе взятые! — О подробностях не спрашиваю, но, кажется, догадываюсь, — протянул руку Константину незнакомый рослый парень в подпоясанной косоворотке, с бритым черепом и окладистой, как у купца, чёрной бородой. — Познакомься, это Георгий Евстигнеевич Шаховской, наш человек в Арзамасском уезде, — представил его Лазарев. — Как, кстати, у вас с распространением? — Да чего там говорить… — досадливо махнул рукой Шаховской, присаживаясь на ящик. — Пару десятков листовок раздал, кое-что раскидал по ящикам, остальное еле успел в печку сунуть. В Нижний буду перебираться, на меня в селе уже урядник волком смотрит. Рабочий тем временем закончил говорить, и на бугор взобрался другой, солидный молодой человек, тоже бородатый, в тонких очках, прилично одетый. — Товарищи рабочие! — поставленным голосом начал он, рубя воздух рукой. — Как, может быть, вы знаете, я представляю Российскую социал-демократицькую рабочую партию, то есть, вашу, товарищи, партию, ту партию, которая последовательно и неуклонно выступает за интересы пролетарьята во всём мире. И сегодня, товарищи, я здесь с вами не просто поговорить пришёл, а пришёл вам рассказать о решениях, которые принял последний съезд нашей с вами партии, о решениях, которые направят нашу с вами борьбу… Этого оратора Костя знал — это был Лопата (по имени он был Василий, а настоящей фамилии Костя не знал), один из главных нижегородских большевиков. У большевиков он был кем-то вроде эмиссара, постоянно разъезжал по губерниям и заграничным съездам и восстание в Сормове пропустил именно поэтому — ездил в Петербург на какую-то партийную конференцию, зато и ареста избежал. — О, и Лопата тут, — развалившись на траве с руками за голову, заметил Колосов. — Должно быть, и больница вся с ним? «Больницей» в нижегородских эсеровских кругах называли большевиков — почти весь их комитет состоял из врачей, фельдшеров и санитаров, частью липовых: большевистский председатель комитета, Семашко, сам был известным в губернии врачом-эпидемиологом, вот и комитет подобрал под себя — одних своих коллег сагитировал присоединиться к партии, как зубного врача Невзорову, других трудоустраивал в барачную больницу, которой заведовал: кого-то, как студента-медика Позерна или фельдшера Савёлову, на реальные должности, иных, как Лопату или Цветкова, на фиктивные. Прозвище «больница» вообще-то, как Костя знал, придумали меньшевики, но эту насмешку большевики парировали, заявив, что если они — больница, то меньшевики, получается, мертвецкая. Называться мертвецкой меньшевикам хотелось ещё менее, чем собственным обидным названием (которого те тоже избегали, предпочитая говорить про себя «мы Мартовцы»), поэтому теперь больницей ленинцев звали в основном эсеры. — А Семашко как, ещё сидит? — поинтересовалась Панафигина. Семашко был арестован, как и почти все комитетчики обеих партий, в декабре, после восстания, и за главного в больнице остался Лопата, даром что был липовым санитаром. — Сидит, — печально откликнулся Лазарев. — За него залог просят три тысячи, таких денег у больницы нет. Лопата, говорят, в Стокгольм именно за тем и ездил, у ихнего Ленина денег просил — нет, не дал. — Жаль, — заметил Колосов. — Семашко человек толковый, хоть и эсдек. — Вениамин Егорович, — обратилась к Лазареву Панафигина, — а вы выступать будете? Лопата хорошо говорит, надо его перекрыть, а то все рабочие к больнице убегут. — Я потом, ближе к концу выступлю, — ответил Лазарев, — если сейчас лезть, больница как афронт воспримет. Споры начнутся, свара, вам оно надо? — Вот Ашмарина нет, он-то с большевичками любит поспорить, — сказал Колосов. — С большевичкАми или с большевИчками? — улыбнулся Лазарев. Все знали, что у Ашмарина роман с большевичкой Надей Олигер, что не мешало им на публике демонстрировать своё открытое неприятие конкурирующей партии и спорить о вопросах революционной борьбы. — А где, кстати, он? В Народном доме? — Да, готовит там всё. Как закончится маёвка, мы туда пойдём, хоть отметим праздник как следует, — Лазарев приподнялся со своего ящика, по-гусиному вытянул бритую шею, высматривая кого-то за спинами рабочих, и замахал рукой: — Варенька! Гера! Сюда, мы здесь!

|

|

33 |

|

|

|

- Благодарю, Дмитрий Васильевич. – несколько суховато ответила Гера. – Но клянусь Спасением, что предлагала я это не ради сохранения места своего: вы знаете, что мне Варенька тоже люба, и вреда или убытка какого я ей не желаю. Но вы меня мудрее и опытнее, и зрите глубже, посему я в первую очередь старалась лишь привести известные мне факты. Так что, - смущение взяло свое, и эстляндка, вначале недовольная подозрениями купца, покраснела, - мне просто не хочется, чтобы вы думали обо мне, что я все это придумала лишь ради того, чтобы сохранить свое нынешнее положение.

Тягу к учебе она имеет, да и головка у нее светлая, знания туда так и просятся. Просто сверстницы ее многие и воспитанием… не скажу, что дурны, но воспитаны слишком поверхностно и легкомысленно. Посему Варе с ними и общаться тяжело, и неустройство это она долго копила в себе. Я же просто не сильно-то от нее возрастом отличаюсь, и могу и поговорить, и послушать: многие же другие девочки что глухари – сами рассыпаются словами и ничего не слышат, да и не желают внимать чужим словам.

Ох! – окончательно засмущавшаяся и запутавшаяся девушка, снова сбившаяся на родной акцент (в коем-то разе непроизвольно), поняла, что она и так слишком о многом говорит и может испортить мнение еще хлеще. – Вы простите меня, если я много говорю не по делу и о том, как я вижу со своей узкой позиции. Если сказала что не то, так не со зла.

***

На майское шествие Гертруда пошла, а как же иначе. Хотя нельзя сказать, что решение ее было таким уж легким и безоблачным. Московские события наложили на нее свой отпечаток, и снова оказаться под пулями не было никакого желания. К тому же, если ее или Вареньку задержат на демонстрации, последствия могут быть весьма и весьма прискорбными: Дмитрию Васильевичу, сколь бы демократичных взглядов он не был, вряд ли понравится, что дочка вместе с учительницей ходила на выступления. Реноме и самой Геры будет будет безвозвратно утеряно, Вареньку больше ни на какие сборища не отпустят: как вывод, партия понесет потери, которые будут не смертельны, конечно, но неприятны, не получив взамен ничего действительно стоящего. И все-таки, все-таки…

Отсиживаться дома в такое время было бы не менее преступно, да и товарищи по партии такой излишней осторожности не поняли бы. Это дома, в Ревеле, можно было вполне открыто заявить, что ты – «прогрессист», и не бояться ничьего осуждения, а на русской земле за принадлежность к революционной партии вполне можно было и пострадать. Но тому, кто боится подставить под удар, не место среди людей, что стремятся к Преображению. Те, кому ближе их мещанская безопасность, пускай прячутся в домике и не создают своими руками будущее. А значит – надо идти хотя бы поэтому. Не потому, что хочется, но потому, что надо: пускай город видит, что эсеры не сдались и не опустили руки, и по-прежнему готовы возглавить крестный ход в светлое будущее.

Первый день в мае оказался на удивление пригож и чист. С неба мягкой и милосердной улыбкой лучилось солнце, бездонное небо было словно богородичные ризы, и, лишь изредка по нему пробегали белые лебедушки-облака, пластая крылья по спинам гуляющих. В такой день бы выбраться с корзинкой на речку на пикник, иль на лодочке походить по Волге, возвышенно и покойно любуясь окрестностями, или же хотя бы совершить неторопливый променад по парку средь пробуждающихся от зимнего сна дерев и галдящих, радующихся весне воробьев. Жизнь требовала от нее активного и земного, но такие дни надо посвящать отдохновению и мыслям о горнем. К прискорбию Геры, при свете солнца это было не более реально, чем мираж в песках, и оставалось только пообещать себе, что размышлениям сим она придастся, когда на почерневшем небе станут видны серебряные гвоздики звезд. И вот тогда…

Я мечтою ловил уходящие тени,

Уходящие тени погасавшего дня,

Я на башню всходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня.

День был отдан ощущению единения и праздника, красных гвоздик в петлицах и бутоньерках и ощущением единого плеча и объединяющего порыва. Опасение, что майское шествие будет прервано жандармами, исчезло, как тени в полдень, и Гертруда рука об руку с Варенькой позволила себе на время оставить за спиной всю подозрительность, с головой окунувшись в благожелательное, исполненное надежд веселье и искреннюю, открытую радость праздника.

И лишь часам к четырем, когда она поняла, что хочется сменить яркую живость прогулки на неторопливую степенность разговоров, Гера предложила своей юной спутнице направиться в Народный дом, куда к этому времени уже должны были прибыть их знакомцы по квартире Фейтов. Да, большинство из них – безынициативная говорильня, но нужны и такие: к тому же со многими из них весьма интересно беседовать не только на партийные, но и на бытовые темы, рассуждать об искусстве и мире.

…Задворки Острожной площади встретили товарища Кассандру уверенной, хорошо поставленной речью незнакомого агитатора. Стоило прислушаться на десяток секунд, и становилось понятно, что пышнобородый юноша из эсдеков, и пользуется возможностью укрепить позиции своей партии. На него смотрели, его внимательно слушали: горлопан, надо признать, умел завладеть вниманием толпы. А означало это, что молчаливое непротивление эсеров приведет к усилению позиций «больницы», что было бы неприятно. К тому же, если ей удастся перебить результат от речи агитатора, то это будет неплохим доказательством для господ сопартийцев, что она способна не только листовки разносить. Ни и к тому же, если внимание толпы переключится на нее, можно будет воспользоваться возможностью и вплести в речь и обращение к другим живущим в Новгороде эстляндцам, напомнив им, что прогрессисты не забыли ни о них, ни о свободе для Родины.

Поздоровавшись со стоящими неподалеку от эсдека товарищами и сдав Вареньку с рук на руки очень кстати оказавшемуся рядом Константину, Гертруда дождалась, когда бородатый окончил свой монолог, и, заняв ораторское место, взяла слово сама. Говорила она уверено, четко, стараясь брать не силой голоса, но интонациями. Надо говорить тише – пускай молчат и прислушиваются. А коли она поймет, что ниточки управления слушателями выскальзывают из рук, тогда можно и позволить тону взлететь: после негромкой речи это обязательно привлечет внимание.

- Что же, товарищи. Вот все верно говорит товарищ социал-демократ, верно? Хорошо говорит, красиво. Про то, что представляет интересы пролетариата во всем мире, о решениях, которые принял последний съезд их партии… Заслушаешься! Но мы-то с вами знаем, что борьба за интересы «пролетариата во всем мире», - Гера выделила цитату, улыбнувшись публике одними губами, - это только часть дела, лишь один из цехов огромного завода под названием закабаленный рабочий класс.

Товарищи делают свое дело хорошо и правильно, но забывают, что не только пролетариат ждет освобождения от цепей. А крестьяне, ломающие спину в деревенском рабстве? Среди них – ваши отцы и матери, братья и дядья. И их гораздо больше, чем рабочих. Их голос, воссоединенный с голосом рабочего, прогремит по всей России, и только тогда будет услышан. Все помнят басню про веник, который ломали сыновья? Партия эсеров и хочет, чтобы мы все единым голосом, единым порывом выступили за одну программу. Вся Россия выступила! К кому тогда прислушаются: к отдельным голосам или к реву толпы? Вы знаете ответ – мы сильны, когда едины.

Голос птичкой взлетел – пора акцентировать внимание слушателей. Шаг вперед, вскинутая голова, в глазах должны читаться бесы уверенности. Большевик рубит воздух рукой? Значит надо раскинуть руки, словно обнимая весь свет:

- Мы с вами боремся не за частное, но за общее. Мы не допустим, чтобы подачки одним были отняты у других. Потому что при таких раскладах они, - не надо уточнять, внимающие и так поймут, - только посеют вражду меж вами и крестьянством, и в спины рабочих полетят проклятия голодающих отцов. А пока деревня голодает, взвинтят цену на продукты: и то, чего добьются рабочие в одиночку, будет с лихвой перекрыто ростом цен на пищу. И все снова будут смеяться, а они только порадуются, как все обернулось.

Дайте деревне все, что ей нужно: мануфактуру, земледельческие орудия, обувь и получите взамен необходимое для города. Тогда крестьяне, несомненно, будут отдавать нам хлеб, да и самого этого хлеба хватит, чтобы накормить страждущих. И именно за это и выступают эсеры. Да, кто-то скажет, что наша социалистическая программа в основных своих положениях ничем не отличается от программ аналогичных партий других наименований. Но в смысле единения именно наша партия в России есть один из авангардов всесветного социалистического движения, выдвинувшийся в недрах патриархальной и царской России.

В случае, если внимание толпы сохранено:

Мы все знаем, что партия эсеров ставит своею целью охрану духовных и физических сил рабочего класса в городе и деревне и увеличение его способности к дальнейшей борьбе за социализм, общим интересам которой должны быть подчинены все узко практические, непосредственные, местные и профессиональные интересы отдельных рабочих слоев. Профессиональное движение в своем целом должно иметь целью борьбу против всех видов гнета и эксплуатации рабочего.

Вот вы скажете, а почему профсоюзы должны прислушаться к вам, эсерам, а не к эсдекам, которые уже зарекомендовали себя защитниками рабочего класса? Потому что у каждого у нас есть свои мысли и свои взгляды и стремления, не всегда совпадающие с позицией той или иной партии: мы же не машины, так? Иначе к бедолаге, вынужденному следовать одной партийной догматической линии, лишь бы оставаться в профсоюзе, можно применить любимую царскую фразу, что «солдат есть автомат, к ружью приставленный». Профсоюз – не церковь, где все должны слушать одно и то же и думать штамповано, он - выразитель «над-партийных» интересов всех рабочих, и не должен были быть причисляем ни к партии эсеров, ни к партии эсдеков. А значит, задача у него должна быть не только экономической, но и борьбой за материальные, юридические и духовные интересы рабочих, а также против угнетения и порабощения.

Борьбой не за партию и ее идеологию. За тебя. - показала она рукой на ближайшего рабочего. – За тебя. – длань плавно указала на второго. За всех нас вместе и за каждого в отдельности. За землю тому, кто ее обрабатывает! За достойную зарплату и защиту, тем, кто работает на заводах.

За землю! За волю! За вас!

|

|

34 |

|

|

|

— Ну куда, куда она полезла? — Лазарев вскочил с ящика, досадливо протянул руку вслед удаляющейся к месту выступления Гертруде.

— Может, остановить её, Вениамин Егорович? — спросил Колосов.

— Да куда уж там! Пускай уж теперь!

Гертруда видела, что компания эсеров, сидевшая до того кружком в углу двора, поднялась с ящиков и травы, внимательно следила за её речью. Так же внимательно следила за выступлением и другая группа — рабочих, интеллигентного вида молодых людей и барышень, — стоявшая в другом углу: видимо, это и была больница. Составлявшие же основную аудиторию рабочие Гертруду слушали доброжелательно, согласно кивали, хотя — видела она, — и не все спешили соглашаться с её критикой большевиков: всё-таки в рабочей среде позиции эсдеков были сильны. Однако, общей внимательной доброжелательности слушателей это не изменило.

— Правильно!

— Земля и воля!

— За землю! — закричали рабочие, провожая Геру аплодисментами и приветственными возгласами. А Гера, выступая, краем глаза видела, как Лопата, отошедший было от бугра по завершении своей речи, коротко посоветовавшись о чём-то с товарищами, вернулся обратно.

— Ваня, погоди, — говорил он за спиной Геры, пока та кидала в толпу последние лозунги. — Потом выступишь, здесь была критика нашей платформы, я буду отвечать.

И не успела Гера договорить, как рядом с ней на бугре появился Лопата, вежливо присоединившийся к аплодисментам толпы с таким видом, будто показывал рабочим — ну давайте ей похлопаем, разве вам жалко? Лопата жестом показал Гертруде — не уходите, давайте поговорим. Эсдек прокашлялся, поправил на носу очки и начал, говоря размеренно, глубоким поставленным голосом, с отчётливыми снисходительными нотками:

— Вот товарищ эсерка тут выступала. Я её, конечно, не знаю, и никто здесь не знает, но ничего плохого сказать не могу, товарищ, видно сразу, бойкая. Огня в глазах много, и на вид, — Лопата смерил Гертруду взглядом, — ничего: сразу видно, с такой защитницей партия Эс-Эр не пропадёт. А вот с теорией, однако, беда, ну да это для эсеров как обычно. Вот товарищ за крестьянство выступала, говорила, что революцию должны рабочие вместе с крестьянами делать. Да кто ж спорит, барышня, милая? — Лопата, со снисходительным выражением улыбаясь, приложил руку к груди. — Конечно, в союзе! Только любой союз, он ведь, товарищи, как поезд: есть паровоз, а есть вагоны, которые за ним бегут. За ним, понимаете? Вот вы понимаете, а наши товарищи эсеры этого понять не могут, как им ни толкуй, что единственный по-настоящему революцьонный класс — это ваш, товарищи, класс, пролетарьят, рабочие люди. Кто на забастовки выходит? Кто в декабре на баррикадах боролся? Кто сейчас на маёвку собрался? А отчего же так происходит? — эта манера Лопаты задавать слушателям вопросы, как по катехизису, выдавала в нём семинариста. — А оттого, что у каждого крестьянина интерес свой личный, а у рабочих личные интересы в общий интерес слиты. Скажем, есть у крестьянина земелька. Ну есть, так, если ему довольно, ему и трава не расти, что там у соседа делается, а будет случай, он и соседскую земельку к рукам приберёт, а самого его батрачить заставит. У рабочего же не так. Если у одного из вас есть интерес получить прибавку, так это у каждого вашего товарища тот же интерес. А это, в свою очередь, что значит? Что вы можете организовываться, сообща действовать — и разве вы так не действуете? Конечно же, действуете! А как снова поднимется рабочее движение, как захлестнёт могучей неостановимой волною Россию, как в прошлом году, тут уж за вами и крестьянин пойдёт, и интеллигент, и даже вот барышня эсерка пойдёт! Вы ей, главное, красный флаг покрасивше сделать не забудьте, — со смехом заключил он.

Слушая Лопату, рабочие повставали с мест, потянулись поближе к бугру, но Гера видела — это не оттого, что они все так уж поддерживали большевиков, а потому что дебаты привлекли общее внимание — посмотреть, как будут спорить учёные революционеры, хотелось всем. Над хамоватыми выпадами эсдека в сторону Геры рабочие посмеивались, но в то же время подначивающе поглядывали на эстляндку — мол, ну что, ответишь?

— Вениамин Егорович, спасайте положение! — Панафигина потянула Лазарева за рукав.

— Лиза, вы не видите момента, — вполголоса бросил он, не оборачиваясь.

Вокруг Лазарева сейчас собрались все эсеры: тот стоял, напряжённо следя за выступлением, изредка бросая взгляд на группку эсдеков в другом углу двора, о чём-то напряжённо размышляя.

— Женя, пойдите к ним, — показал он Колосову на бугор, — проследите, чтобы их дебатам никто не мешал. Жорж, помогите ему, — обернулся он на Шаховского.

Странно было видеть, как преобразился этот седобородый, худощавый невзрачный пожилой человек: добродушно расслабленный ранее, сейчас он сразу подобрался, сосредоточился и походил на боксёра перед боем или актёра, ждущего за кулисами выхода на сцену. Глядя, как неотрывно следит за речью Лопаты, как с надеждой смотрит на него Панафигина, как повелительно распоряжается он товарищами, становилось понятно, зачем Вениамину Егоровичу всё это — постоянная опасность ареста, тюрьмы, ссылки, типография в собственном доме, маёвки с рабочими: это в другой, обычной жизни он был неприметным владельцем цветочной лавки, одиноким пожилым вдовцом, живущим в пыльном тёмном доме со скрипящими половицами и подтекающей крышей; здесь же он был маленьким Дантоном, человеком, которого слушают, которому готовы подчиняться, от которого ждут указания, что делать.

— Женя, — остановил он Колосова. — Вы знаете, что делать, когда я пойду?

Колосов коротко кивнул.

— Как в Народном доме в декабре. В позапрошлом, — напомнил Лазарев и отпустил Колосова. А Лопата тем временем упоенно продолжал:

— Про догматизм также товарищ говорила. Догматизм, я объясню, это значит узколобость. Тоже не новое обвинение: говорят товарищи эсеры про нас, что мы, де, одну себе цель наметили и прём к ней, ничего вокруг не видя. Ну, во-первых, видим-то мы получше прочих, — Лопата поправил очки на носу, — а что к цели напрямик идём, в том ничего дурного нет. Если знать, куда идти, зачем кругаля писать? А мы знаем, куда идти, потому что действуем по науке, изложенной великим Карлом Марксом, и по той же науке действуют социал-демократицькие партии и в Германии, и во Франции, и в других странах. А вот товарищи эсеры так и стыдно сказать, сами не знают, куда идут, чего хотят, — Лопата комично развёл руками. — То они хотят всех бомбами взрывать, то уж не хотят. То они за то, чтобы всем землю раздать, но общину, которая по рукам и ногам крестьянина связала, не трожь. То они за вас, рабочих, а то за капиталиста. Вот, товарищи, и всё у них так, — печально закончил он.

Группа большевиков, стоявших в углу двора, немедленно захлопала в ладоши — дисциплинированно, громко, бойко, — закричала в поддержку Лопаты. В возбуждённой, заинтересованно стягивающейся к месту спора народ также нестройно разразился возгласами «Правильно!», «Большаки за рабочее дело!», «Долой фабрикантов!». Но и Гере свистеть не спешили: масса серых кепок, платочков, круглых короткостриженных голов сейчас выжидательно, с любопытством смотрела на неё, ожидая продолжения спора.

Гера видела, как через толпу протискиваются Колосов с несколько растерянным Шаховским и как первый что-то торопливо объясняет второму. Протиснувшись, они по-телохранительски встали у бугра с разных сторон спинами к выступающим, и очень вовремя: не успели стихнуть аплодисменты Лопате, как на бугор собрался подняться третий оратор — интеллигентного, но слегка затюханного вида тощий пучеглазый мужчина. Крепкий и высокий Шаховской легко его остановил, но что сказать, кажется, не знал.

— Пустите же! — говорил мужчина. — У нас свобода слова!

Колосов, оглянувшись, увидел это и сам подошёл к ним, принявшись что-то полушёпотом объяснять. «Товарищ Трапезников, потом выступите!» — разобрала Гера.

Увидев Колосова с Шаховским, Лопата поднял руку, привлекая внимание своих товарищей, показал им на эсеров, а затем призывно помахал и показал два пальца. Выполнив эту пантомиму, он с со своей издевательской самоуверенной улыбочкой ожидающе обернулся к Гере.

|

|

35 |

|

|

|

Пассаж эсдека Гертруду весьма возмутил. Куда он, борода лопатой и разума такого же, лезет перечить ей! Вдохновенная праведным возмущением и невольно начавшая копировать матушкины театральные манэры, эстляндка сейчас готова была бы с жаром защищать не то что эсеровскую платформу, а быт и нравы общины людоедов где-то в сельве Амазонки – только бы доказать плещущему апломбом через край мужлану, что он перед ней в плане ораторства – ничто. Здесь и сейчас ее бенефис перед новой и незнакомой публикой, на котором она должна быть примой, и дьявол ее побери, если кто-то сможет помешать сим начинаниям!

Подбоченясь картинно, будто торговля на рынке, девушка приготовилась к бою на словах. О нет, это будет не обычная свара с руганью и не тыканье своим кредо от двух ученых горе-революсьонэров – это будет настоящая дуэль, где она должна обратить силу соперника в его слабость, на выпады его отвечать контратаками и не стесняться делать из оппонента паяца – скоморохов слушают, но за ними не идут. И пусть ее ледящая фигурка слабо подходит для такой позы, более присталой крепкой, дородной женщине, необходимый объем она возьмет не физически, но силой духа и уверенностью!

Слушала она своего визави внимательно, чуть склонив голову на бок и блистая неприкрытой насмешкой прищуренных глаз. Изредка, после особо полезных для себя пассажей большевика, она гордо указывала на него рукой – полюбуйтесь-ка, дескать, товарищи. На губах Геры блуждала легкая, даже немного жалостливая усмешка, лишь изредка превращающаяся в открытую и веселую – словно бы оппонент рассказывал какой-то каламбур. Рабочие и однопартийцы, большевики и меньшевики стали сейчас для нее не более чем зрительным залом, воплощенной в десятках лиц реакцией на сказанное, мерилом успеха. А на сцене были лишь двое – она и очкарик из тех, кто высокомерно называл себя большевиками и считал себя вправе решать за пролетариат целого мира. Товарищам по партии спасибо за поддержку, конечно, за то, что не дают ей помешать. Но сейчас они не более, чем рабочие сцены, а актриса она.

Улыбочку оппонента, мерзкую, тонкую и издевательскую, Гертруда восприняла как вызов – как того наверняка и хотел Лопатин. Но вместо того, чтобы разъяриться, топнуть ножкой и начать склочничать; или хватать ртом воздух, как выброшенная на берег рыба; или же попросту опустить руки, капитулировав; эстляндка весело и задорно рассмеялась:

- Спасибо вам, товарищ эсдек, за все сказанное! Верно говорят – с такими оппонентами никаких союзников и не нужно: сами все за нас сделают. Друзья! – широкий, всеохватывающий жест, словно приглашающий всех присоединиться к столу интеллектуального пиршества, - Давайте скажем спасибо товарищу, что добровольно встал на платформу сторонников действующего режима и привел все их из раза в раз повторяемые доводы, чтобы я могла продемонстрировать, как беспочвенны подобные нападки!

Ведь товарищ-то так ядом капает, потому что мои слова за живое задели, любимый мозоль оттоптали. А как говорили наши предки: ты сердишься – значит ты неправ. Министры на эсеров сердятся, генералы и полицмейстеры, жандармы и вот наш товарищ эсдек тоже. А все почему? Да потому, что ответить-то, положа руку на сердце, - в полном соответствии со своими словами Гертруда прикоснулась к груди, - им нечего!

Как красиво он сказал про поезд и вагоны. Поэзия! Заслушаешься! Вот только есть одно ма-аленкое, - Гера почти соединила пальцы перед собой, показывая, насколько маленькое, - «но»: союз это про тех, кто идет вместе, а не прицепляется по дороге. В брачный союз вот вступают тоже не в одиночку, а вдвоем, честно! Так вот: наша цель, к которой мы все, и товарищи эсдеки тоже, зовем – это породить новое общество честных и свободных людей. Не мое дело выяснять, кто в этом союзе будет кем, но вы же и сами видите, что действовать надо вместе, сам-один не выйдет! А поезд… Что поезд? Тот, кто считает себя машинистом, нам уже предложен, - эстляндка намекнула одновременно и на оратора, и на всю его партию, - а вот кто будет прокладывать рельсы для него, и куда они заведут? Кстати, напомню: с рельс-то если сойдет поезд, то все, поминай, как звали! А мы предлагаем две руки, помогающие друг другу! Вместе! Кто не даст упасть, кто вытащит из топи, кто, в конце концов, вместе поднимет чарку за победу!

Взяв театральную паузу на последнем громком слове, она обвела толпу, ловя глаза людей: «Вы со мной? Я – с вами. Вот она я, открытая, искренняя, не верящая в то, что говорю – верующая: потому что иначе на сцене нельзя. Ролью надо жить и гореть. Я ей горю, а вы загоритесь от моего пламени?». Чуть переведя дух, она продолжила жаркий монолог:

- А еще, друзья, я хочу вас порадовать. Наш товарищ, - указание на Лопатина, - сомневался в том, что крестьянство тоже может выступить, верил, что только вы, только рабочий класс поднимутся. Обидно, что тот, кто говорил про интернационализм своей партии, знает только губернскую ситуацию, не вникая в то, что происходит в других русских губерниях. Не в загранице, с которой они хотят делать одно дело, а тут, на русской земле!

Я вам скажу благовест: это не так. Я – эстляндка. И я говорю вам, что в моей губернии крестьянство поднялось наравне с горожанами. Вместе стояло с рабочими на баррикадах, вместе боролось с угнетателями. Да-да, именно боролось – как те, чьи имена навек в наших сердцах. Их вели прогрессисты и эсеры – и разожгли пожар по всей Лифляндии. И если вы знаете кого-то из моих соотечественников, передайте им – пускай приходят ко мне. Я помогу. Мы поможем.

Опасный момент – намек на национальную агитацию, пройден. Но без него нельзя: иначе уже будут вопросы от сопартийцев по «Прогрессу».

Но я отвлеклась. Вот вам живой пример того, как поднялось крестьянство! Вы о нем знали? Конечно нет. Товарищ говорит, что чего-то от не знает, значит, этого не существует. Вот я из Ревеля. Если товарищ не был в Ревеле, значит, его не существует? Ну тогда и меня не существует, а я вот она – перед вами! Ужели в царской газете напишут, что в неком селе Андрияновка двенадцать из семнадцати дворов подняли красные флаги и побили урядника-держиморду, и их усмирили только казаками? Конечно нет! Значит ли это, что крестьянство не выступало? Мы с вами понимаем ответ – нет! Так что, когда рабочий и крестьянин вместе пойдут к светлому будущему, делайте мне красный флаг покрасивше, как призывал коллега: ведь и я, и все мы будем шагать рядом плечом к плечу. И товарищи эсдеки будут с нами, конечно – ведь мы считаем, что они одно дело с нами делают, так что же – хаять и принижать их за то, что модель они для этого видят иную, чем мы? Нет – мы партия, а не тюрьма идеологии!

Все же знают те два слова, что начертаны на наших знаменах? Земля и воля, вот они. И мы хотим дать и то, и другое. Будет та эпоха, где мы возьмем свое по праву, и пускай по воле своей большевики работают, прожектируют, делом доказывают, что их подход вернее нашего. Обсудим тогда, как же не обсудить? Но чтобы дать им такую возможность, мы, эсеры, и делаем наше дело. Не ведем за собой, как корову на веревке, но шагаем рядом.

«Так», - заметила про себя Гера, - «что-то я начинаю уходить в излишнюю мягкость, а сентиментальность в этой оперетке лишняя. Пора, раз уж волна на спад пошла, подниматься на гребень следующей и наносить coup de grace бородачу. Главное – не затягивать. Раз-два-три, раз-два-три, и все – поклон, занавес, аплодисменты. Хотя нет: он возьмет слово и будет наверняка придираться к отдельным словам и фактам, а я отбрею их, как несущественные придирки. Хотя можно попробовать оставить последнее слово за собой и постараться придумать, как сделать так, чтобы он замолчал». Дав слушателям осознать момэнт, эстляндка продолжила свое выступление. Одна нога отставлена чуть вперед, левая рука на поясе, правая свободна для жестов. В голосе звенит решимость и твердость: даже бледной тени сомнений быть не должно.

- Наш товарищ говорит, что эсеры не знают, куда идти, мечутся то туда, то сюда. Забавно получается, не находите: мы все знаем, а он – нет. И бравирует своим незнанием. Вы разрешите, чтобы я ему пояснила? Спасибо! Друг мой, ответ прост и понятен. Мы не нарисовали себе цель, которая для нас неизменна и свята, и не идем к ней, не смотря по сторонам. Мы живем и дышим ей, мы постоянно разрабатываем новое, ищем баланс. Мир же вокруг не статичен, он меняется постоянно, верно? Мы творим, мы делаем и находим, не без проб и ошибок, верно. Но мы не просто стремимся первыми добежать до цели, но и думаем о том, что будет после того, как достигнем ее. А то иначе что? Свободу получили, а что делать с ней – не знаем? Так дело не пойдет! Это не слепое блуждание, а широкий охват всего, ведь мы ищем то, что подойдет именно для нас. Для меня, для вас, для ваших товарищей, для всех вокруг.

Товарищи! – пора обратиться к зрителю. – Нас попрекнули, что мы своим умом доходим до того, что нужно нам, тогда как товарищи эсдеки сильны книжками немца Маркса. А вы все помните, слова о том, что русскому здорово, то немцу – смерть? А не верно ли и обратное? Хотеть построить нашу жизнь по немецкой науке? А не мало ли нам того, что у нас и царица немка, и многие министры да генералы немцы, теперь еще и социализм хотят немецкий? Или мы создать своего и для себя не можем? Не верит в нас с вами товарищ, - Гера понуро опустила голову, - ой не верит… Зато верим мы, и хотим, чтобы жили не как в Неметчине.

Ну и наконец, - эстляндка с легким смешком вскинула голову, - я хотела бы промолчать, да не смогу. Воспримите это как шутку и показатель того, что наш товарищ иногда, от души вещая, забывает, что своими словами сам себе могилу роет. Помните, тут товарищ оратор оценивал мою внешность и даже, к чести моей, судил о ней о всей партии. Было такое? Было, а как же. А потом говорил, что их партия видит цель. Я тогда, из уважения к товарищу, тоже проведу такое сравнение, согласны? Коли уж так судить, то забавно видеть, как человек, горящий о том, что четко видит далекую цель, поправляет очечки, чтобы увидеть вас, тех, кто рядом с ним. А мораль проста: мы не личности друг друга обсуждаем, и даже не меж собой выясняем, кто прав, а кто нет. Мы рассказываем собравшимся о своей платформе, а там уж пускай каждый для себя решает, с кем ему по пути.

Но если отставить в стороны шутки и дружеские подтрунивая друг над другом, то все становится чище и ясней родниковой воды. Мы, эсеры, идем к цели все вместе, и не делим людей на хороших и плохих. Мы знаем, что нужно нам с вами на нашей земле, и делаем все, чтобы этого достичь. Мы разрабатываем и общий путь к конечной цели, и мелкие вопросы, и ищем равновесие меж всеми. Делаем, а не только говорим.

Конечно, за короткое выступление здесь всей нашей программы не расскажешь, но вы, друзья, у кого есть интерес, приходите и слушайте, задавайте вопросы, интересуйтесь и узнавайте. Мы не больница, и атмосфэра у нас здоровая. Любой эсер готов протянуть руку тому, кто придет к нему. Говорите – и вас услышат. Сейчас ли, потом ли, по размышлению, но приходите. Мы с вами.

Ведь у нас одна цель: земля и воля! Вы с нами, товарищи!?

|

|

36 |

|

|

|

Чувства и противоречия раздирали Вареньку на сотни частей, заставляя путаться в себе самой. Вот вроде и хотелось ей махнуть на ярмарку, кататься на гондолах и веселиться в компании с Валентином, а с другой стороны боязно и неловко. Девица Дмитриева не была привычна к таким развлечениям, и, кроме того, риск оказаться вновь со злейшей мучительницей особенно пугал девушку. Эта язва Ребровская наверняка не преминёт всласть поиздеваться, понасмешничать. И хоть Варя уже не жалась в углу, как забитый ягненок, и чувствовала себя решительней и сильнее, всё же портить прогулку глупой (ре)Зинкой было бы неприятно. А объяснять Валентину сложности отношений в пансионе было и того невозможнее.

К счастью, батюшка решил за неё, и тем снял груз с души дочери, нимало о том не подозревая.

И вот опять противоречия – уже на верфи. Новыми глазами Варя смотрела на всё окружающее, и сама себе дивилась – насколько же она была слепа раньше! Как умудрялась не видеть этой нищеты, забитости, не замечать, насколько жалко выглядят их праздничные одежды! И вот он, парадокс и мучительная боль. Кажется, и приятно – судно в её честь. "Святая Варвара". И в то же время совестно за своё сытое благополучие. И церемония торжественная – спустить целый корабль на воду, это же дорогого стоит! Но кто из рабочих может похвастаться, что в его честь назвали хотя бы не корабль, а утлую лодчонку? И вновь девушку охватывал стыд, через пять минут опять сменяясь оживлённой радостью.

Трепетное волнение нет-нет, да и вздымалось в девичьей груди, подстёгиваемое доброжелательными взглядами рабочих. Варя снова и снова вглядывалась в их уставшие нездоровые лица – не ошиблась ли? И снова убеждалась – в самом деле, дружеские улыбки и одобрительные перешёптывания. Это было приятно и непонятно. Неужели они чувствуют в ней "свою"? Не угнетательницу, а ревнивую защитницу их прав и их будущего? Мысль об этом и брошенные вскользь слова о Первомае заставили юную эсерку снова зашарить глазами по лицам, в попытке угадать - кто? Кто из них пойдет на маёвку? Кто уже зажёг в душе пламя революции? Может, вот тот парень в отстиранной белой рубахе? Или небритый насупленный мужик, не вынимающий рук из карманов? Или кряжистый здоровяк с открытой улыбкой и веселыми глазами?

Девушке было невдомёк, что скорее всего рабочим просто приятно смотреть на чистенькую порядочную девушку, скромную и опрятную, одетую хорошо, но неброско, смотреть и ощущать себя причастными к семье хозяина, одобряя и нахваливая дочку "Самого", будто они сами ее растили и учили. И ещё меньше Варя думала о том, что вечером им выкатят бочку дешёвого вина и выставят немудрящую закусь, и мысль о дармовой пьянке вызывает не меньше восторженного энтузиазма, чем речи инженера Шухова.

|

|

37 |

|

|

|

— Земля и воля! За землю! — согласно разразились криками рабочие, собравшиеся вокруг бугра. Однако, с той стороны, где в углу двора расположилась «больница», в ответ донеслось злое:

— Долой с бугра!

— Это провокаторша, товарищи!

— Её здесь никто не знает! Гоните её в шею!

Кучка эсдеков и во время того, как Гера говорила, то и дело принималась гудеть, пытаясь зажечь своим негодованием публику, но безуспешно — дебаты собравшимся на маёвку рабочим были по душе, и просто так прогонять ораторшу они не собирались. Кто-то даже махал на эсдеков руками, потише, мол, но в основном рабочие принимали эти выкрики как должное — все к такому были привычны: эсдекам полагается закрикивать эсеров, ничего нового.

— Вот она, эсеровская дем… эсеровское пустословие, товарищи, вот оно! — несколько нервно выкрикнул Лопата в ответ на слова Геры, указывая на неё мясистым коротким пальцем. — Что ж мы, не знаем, как сейчас по волостям помещичьи усадьбы полыхают? Знаем это, и поддерживаем! А ваша партия — поддерживает? Ну, поддерживает? А отчего же тогда ваша партия открыто не призовёт к аграрному террору? — Лопата очевидно распалялся, пулемётно разнося букву «р», энергично, с обвиняющим тоном тыкал в Геру пальцем, брызгал на неё капельками слюны. — Как же это так, товарищи рабочие, получается? Эсеры у нас на словах за крестьянство, вон как барышня соловьём поёт, а как до дела доходит — помещика не тронь, так, что ли?! Усадьбу не тронь?! И фабрику не тронь?! Под дудку капитала пляшете, господа эсеры! Сладкий яд в уши пролетарьяту льёте!

Гера видела, как через толпу в сторону бугра протискиваются двое эсдеков — шкет в кожаной куртке, спрашивавший у неё с Варей пароль в переулке, и ещё какой-то рабочего вида нескладный парень в картузе. Пробившись через толпу, эсдеки подошли к Шаховскому, который сразу их остановил, и принялись ему что-то объяснять, наседая. «Ваших двое, наших двое! — расслышала Гера. — Здесь стоим, не пускаем никого».

— Товарищ Трапезников, я вам говорю, потом выступите… — полушёпотом продолжал выговаривать пучеглазому господину Колосов, оглядываясь на подошедших эсдеков. Трапезников что-то сердито спрашивал, ухватив Колосова за пуговицу: тот терпеливо отвечал, но к бугру Трапезникова не подпускал.

— А почему ж так происходит, товарищи рабочие? — продолжал тем временем Лопата, обращаясь к рабочим, уже не басовито громыхая, а вкрадчиво, задушевно спрашивая. — А вот как раз потому, что барышня эсерка тут говорила, за «особый путь» для русского народа ратовала. Смешно, с одной-то стороны! — Лопата усмехнулся. — Эстонка нам, русским, рассказывает, что нам хорошо, а что нет. «Благовест», видите ли, несёт нам, слово-то какое — того и гляди, поклоны земные бить начнёт! Смешно! А с другой-то стороны, и не смешно отнюдь, а грустно. Грустно потому, что слышим мы такое уже не первый раз, да и не только от тех, кто себя «друзьями народа» называет. Разве немцы при дворе да в министерствах всяких не то же самое нам рассказывают уже сколько лет? Что у России, де, свой путь, своя стезя: неча вам, косорылым, де, на Европу смотреть, у вас здесь никогда так не будет! А по-моему, товарищи, они так нарочно нам и говорят, чтоб мы все и думать забыли, что иначе может быть! А по-моему, товарищи, если есть немец-пролетарий на заводе где-нибудь в Берлине, он от тебя, товарищ, — Лопата указал на рабочего в толпе, — только тем отличается, что говорит по-немецки. А капиталист его точно так же, как тебя, эксплоатирует, точно так же штрафами и вычетами гнобит! Только в том и разница, что ты, когда на стачку выходишь, по-русски инженера кроешь, а он своего — доннерветтером да аршлохом по матушке! Только в том и отличие, а интерес у вас всех общий, потому вы и есть единый мировой пролетарьят. Вот почему социал-демократицькие партии во всех странах есть! Вот почему и великая наука Маркса всем миром признана! И нам не в дремучую нашу дикость уходить надо, а вместе с миром в ногу идти! Потому и лозунг нашей партии такой — пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Стоявшие в углу двора эсдеки послушно, дисциплинированно заколотили ладонями так, будто ковёр выбивали. А среди группки эсеров, стоявших с другой стороны, было видно какое-то шевеление, движение, но пока ничего определённого.

|

|

38 |

|

|

|

- Ой, мила-ай! – совершенно по-базарному всплеснула руками Гера, будто пораженная словами пламенного эсдека, а на деле же лишь приковывающая внимание нетипичными для трибунного оратора жестами и словами, - Ну вот не говоришь, а прям поешь – заслушаешься! Послушайте, друзья, как хлестко он мне ответил, как поставил на место заезжую эсерку: отчего же мы, и я, грешная, в том числе, не призываем к аграрному террору? Брешем, значит!? – приложив пальцы к виску и склонив голову, будто в отчаянии, девушка на миг замолкла, сосредотачивая толпу на себе, после чего пружинно распрямилась, вскрикнув, - а кто в революцию шел с крестьянами, вы? Нет, только эсеры протянули руку помощи деревне! Почему сейчас не орем об этом на площадях да в скверах, на майданах и по мызам? Момент надо знать! Сейчас призывать, что единственным прутом сзади хлестать, надо силы набрать, и тогда выступать!

Не правы мы? Хорошо, пускай! А кто мне ответит, товарищи, почему мой друг, так неистово ругающий нашу с вами платформу, не в деревне, где призывает к террору? Почему он не с факелом в руке ведет народ к усадьбе кровопийцы? Почему он с нами, обвиняет в том, чего ни он, ни его «коллеги», - последнее слово товарищ Кассандра произнесла столь ядовито, что хватило бы отравить всю эсдековскую ячейку в городе, да еще и на пару уездов хватило бы, - не делают!? На словах легко говорить, да и пальцем тыкать проще простого: все равно что в носу ковырять, а вот дело делать… Мы, эсеры, его делали, и этого даже мой оппонент не оспорил. Прав ли он в своем злословии? Решать вам.

Но посмотрите! – резким, рубленным движением рука опустилась, а голос, напротив, к небесам, - Посмотрите, не как он говорит, а о чем! Помните, о чем я спрашивала? Слышите, о чем товарищ отвечает? Мне, - голос стал тише, заставляя прислушаться к нему, и наполнился усмешкой, - это напоминает загулявшего в трактире муженька, которому жена выговаривает за пьянку, а он ей – сама ты дура! А помнишь, третьего дня… И все такое. Так дебаты – разговоры, то есть, не ведут, ай-яй! А почему товарищ не отвечает? Да крыть-то, положа руку на сердце, нечем!

Усмехнувшись, Кассандра оглядела толпу, отметила краем взгляда, что прочим эсдекам ее выступление явно не пришлось по нраву, и они, видимо, пытались или согнать ее с трибуны, или выставить еще одного кандидата, поопытнее. Но сейчас эстляндке сам черт был не брат: помогут сопартийцы – хорошо, нет – она и сама справится. Зажженная собственными речами, девушка не страшилась никого и ничего, паря на крыльях своей антерпризы.

- А еще, коли так за немца наш друг эсдек ратует, пускай ответит, чем ему тогда не угодило, - руки в боки, шаг вперед, обвинительный тон – все в образе должно соответствовать словам, - что эстляндка выступает за русский путь, коль его разлюбезные немцы должны нам показать путь общий? То есть, говорит немец – сразу добро, говорит эстляндка – сразу дурно! – Гера прищурилась, - Что теперь, будут решать, кто хорош, а кто так, чаю попить вышел! Не порядок!

К тому же, объясните мне, братья, почему я ему «друг» и «товарищ» говорю, что «наши партии будут вместе трудиться на ваше же благо» говорю, «что вы сами в состоянии решить, что да как». А он – «учить еще нас будет», «ваш эсеровский путь – сладкий яд», товарищи его меня вон вообще провокаторшей называют… Слышите, вы слышите? Для них есть два мнения: их и не правильное. Не для нас они стараются, ой не для нас… Я не обвиняю, нет – я пытаюсь помочь, руку помощи протянуть, всем миром предлагаю строить новое общество: ведь это и есть наш, эсеровский взгляд. Подумайте, товарищи, что вам больше по душе!

И пускай мой коллега ушел от ответов на многие вопросы, я до такого не… Кхм, я так делать не буду. – успокоившись будто от горячечных, идущих от сердца слов, Гертруда продолжила, - Я объясню, почему я против их немецкого Маркса. Не буду сейчас доказывать, что я призываю к дикости, требую отвернуться от всего европейского – это наш уважаемый друг попросту придумал. Должны ли мы знать чужой опыт? Да. Должны ли его слепо копировать? Нет. Где эти немцы были, когда мы стояли на баррикадах? Пришли ли английские рабочие стрелять вместе с нами? Помогали французские крестьяне восставать против помещиков? Нет, у них свои заботы – и это правильно. В своем доме надо убирать тот бардак, который есть, а не смотреть, как это другие делают! Где тут общий интерес? Да нету! Много из нас были готовы бросить работу, идти бурам помогать? Своих дел достаточно было! Так и что теперь? Причем здесь немецкое учение? Что хорошего они нам принесли? Мы и сами в состоянии понять, что нам нужно! Что-то подсмотрим у них, а что-то сами придумаем! Или мы такие дураки, что нас всему учить надо? Нет, нет и еще раз нет! Нам вместе с крестьянами надо выступать, и об их интересах помнить. Сила мы, когда мы вместе! Когда идем выступать за свободу для всех! За правду! За свободу! Посему наш лозунг – не о помощи пролетариям Австрии и Аргентины, не о чужих высокомерных уроках, а о земле и воле для нас! Для вас, друзья! Мы – с вами, мы – вместе!

|

|

39 |

|

|

|

Не для нас они стараются, ой не для нас…

— И верно, не для вас! — тут же встрял Лопата. — Для них! — указал он на толпу, но более не перебивал.